Das neue Geoportal der Marinen Dateninfrastruktur Deutschland (MDI-DE) präsentiert sich nach einer umfassenden technischen Überarbeitung jetzt modern und nutzerfreundlich. Die Umstellung auf OpenSource-Software ist abgeschlossen. Aussehen und Handhabung sind jetzt aktuell und auf mobilen Geräten komfortabel nutzbar. Das Geoportal bietet mit performanten Recherche-, Darstellungs-, und Download-Optionen einen zentralen Einstiegspunkt für Meeres- und Küstendaten der Nord- und Ostsee.

Startseite des neuen Geoportals der MDI-DE

Die drei Säulen des Geoportals sind die Recherche über eine zentrale Suche, der Download und die Darstellung von Daten. Die zentrale „Suche“ greift dabei auf Metadaten, Daten und Dienste der zuständigen Behörden zurück. Zudem werden Webseiten und Ortsnamen durchsucht. Die Ergebnisse können anschließend weiter gefiltert werden, zum Beispiel nach Kategorie oder dem Datenanbieter. Ausgehend von der Suche können direkt weitere Information aufgerufen oder der direkte Download gestartet werden. Es ist ebenfalls möglich, bestimmte Suchergebnisse direkt in die Kartendarstellung zu übertragen. Die Kachel „Entdecken“ lädt zur thematischen Erkundung ein und über die Kachel „Download“ können Daten direkt heruntergeladen werden. Auf der Einstiegsseite der „Karten“ sind die Angebote thematisch geordnet. Die Themen können aber auch beliebig kombiniert und neu zusammengestellt werden. Weitere Kacheln führen zur Projektseite der MDI-DE oder zum „Küsten-Gazetteer“.

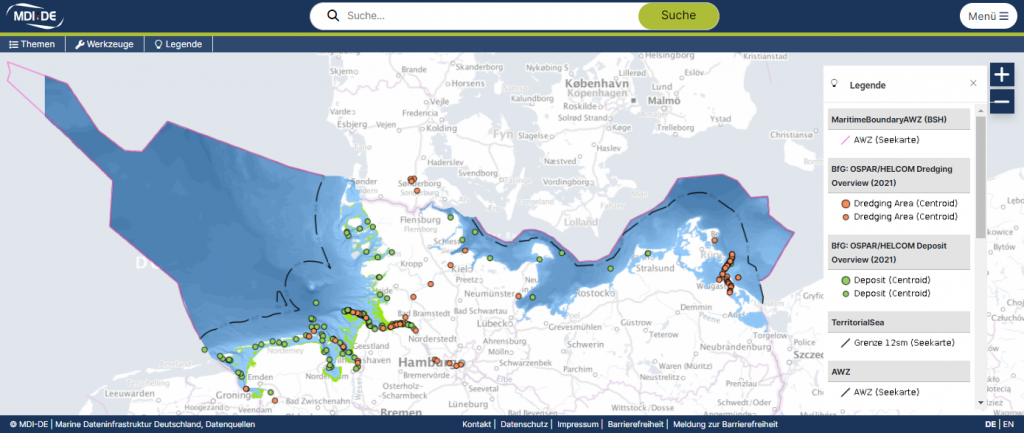

Beispiel für eine individuell zusammengestellte Karte im neuen Geoportal der MDI-DE

Die MDI-DE bietet momentan bereits knapp 3.000 Datensätze zum Download an. Insgesamt können 150 Darstellungsdienste in eigene Anwendungen eingebunden werden. Bei der Suche werden 15.000 Webseiten der Anbieterbehörden und 31.000 Ortsnamen durchsucht. Für alle Daten und Dienste gelten die Prinzipien von OpenData und FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

Über ein Jahr und viel Detailarbeit hat die Umstellung des Geoportals auf freie Software benötigt. Die MDI-DE beruht seit neun Jahren auf einer Verwaltungsvereinbarung von acht Landes- und Bundesbehörden, die jeweils Daten aus dem Küsten- und Meeresbereich der deutschen Nord- und Ostsee erheben. Mit dem gemeinsamen Geoportal erfüllen sie ihre nationalen und internationalen Informationspflichten und haben damit zudem eine Plattform, um Daten gemeinsam über die Zuständigkeitsgrenzen hinweg der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Viele weitere Informationen über das Projekt MDI-DE sind im Internet unter https://projekt.mdi-de.org/ zu finden.

Verfasst von Kirsten Binder

- Web |

- More Posts(1)