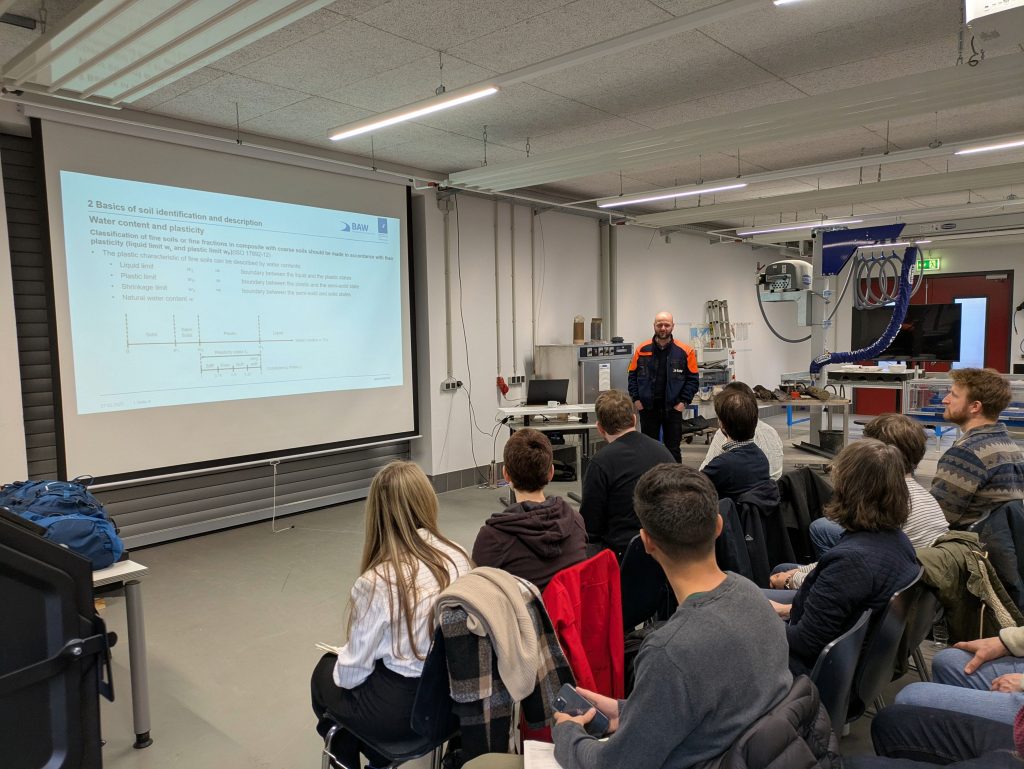

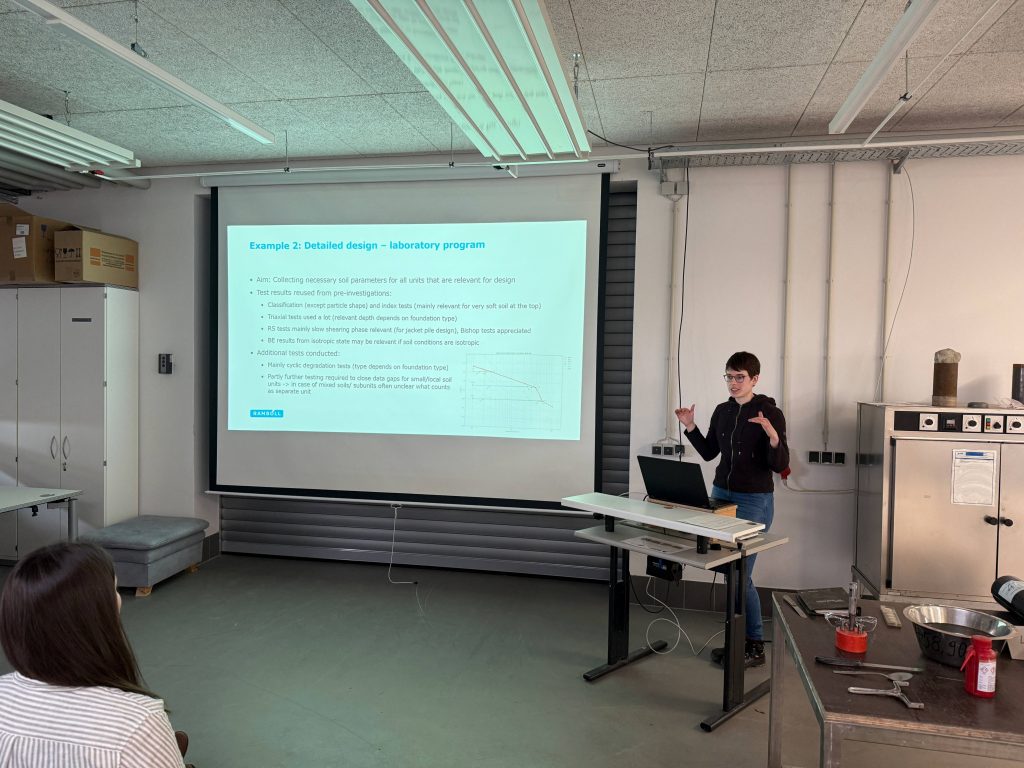

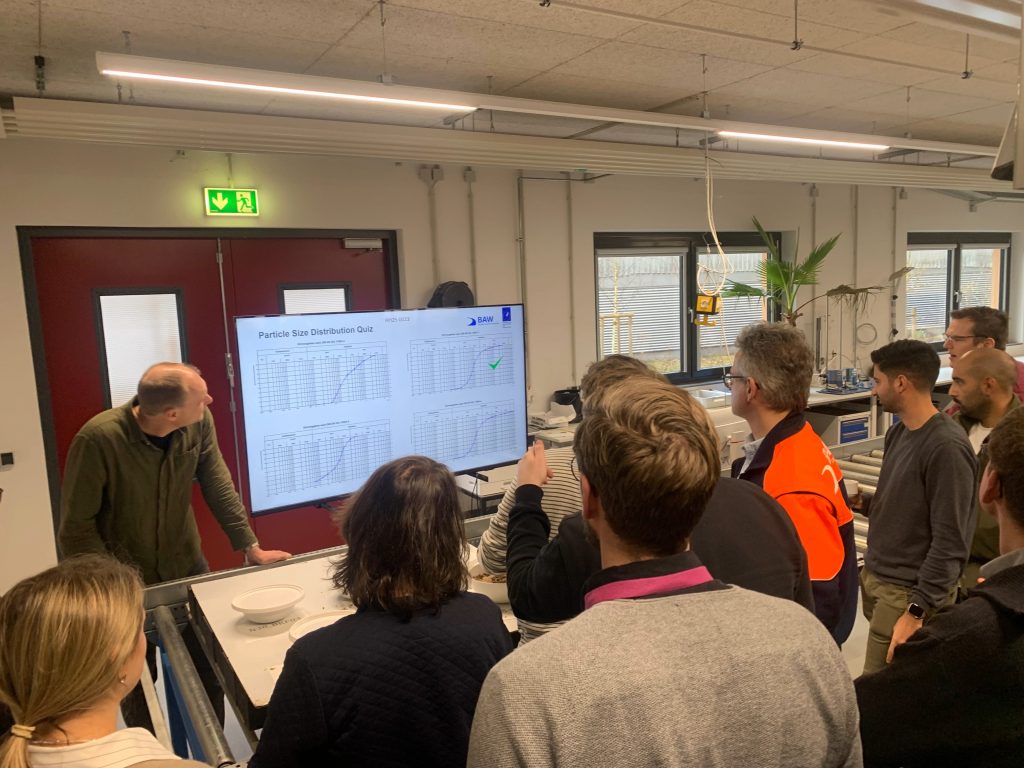

Das diesjährige Forschungsrendezvous fand vom 15. bis 17. Oktober am Standort Hamburg statt – dieses Mal hauptsächlich auf Englisch. An der Veranstaltung nahmen 42 Mitarbeitende aus der Gruppe des Forschungspersonals und der JuWis aus insgesamt 14 Referaten teil.

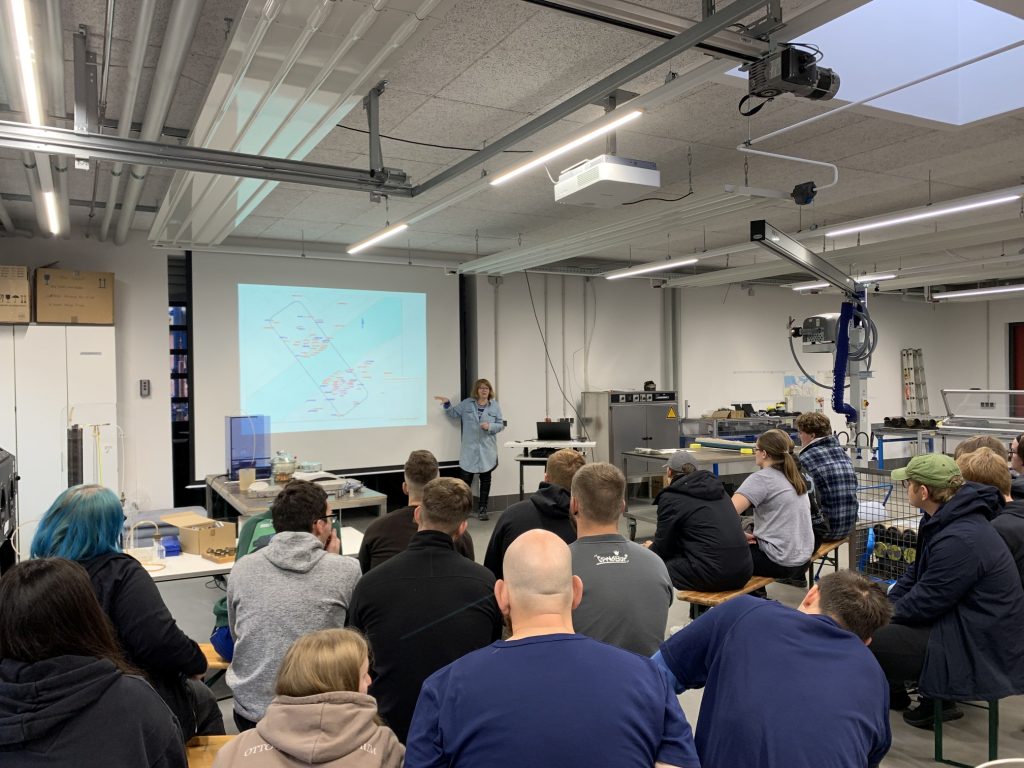

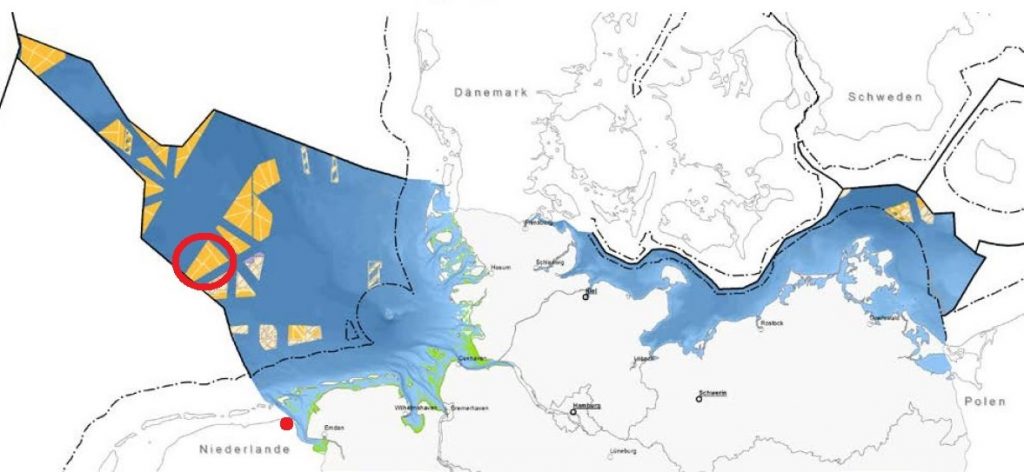

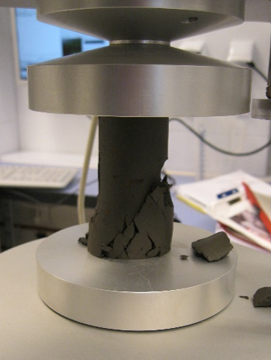

Im Mittelpunkt standen dabei der interdisziplinäre Austausch zwischen den Abteilungen sowie Sessions und Workshops zu fachlichen und überfachlichen Themen von engagierten Referenten aus dem Kreis des Forschungspersonals. Insbesondere zukunftsorientierte Themen wie das Potential der künstlichen Intelligenz im Arbeitsalltag wurden mit großem Interesse diskutiert. Im Rahmen eines Hackathons wurde in kleinen Teams aus einem unbekanntem Datensatz in kürzester Zeit eine Forschungsfrage entwickelt, analysiert und präsentiert. Dabei waren neben technischem Know-how auch Teamarbeit, Zeitmanagement und lösungsorientiertes Arbeiten gefragt. Weiterhin standen Workshops unter anderem zu Präsentationstechniken, wissenschaftlichem Schreiben, Programmierung, Datenverarbeitung und Visualisierung auf dem Programm. Eine Exkursion mit fachlicher Begleitung zeigte die Besonderheiten und die Entwicklung des Hamburger Hafens auf und bot reichlich Anschlusspunkte an die Arbeiten an der BAW.

Insgesamt bietet das Forschungsrendezvous einen einzigartigen Rahmen für den interdisziplinären Austausch innerhalb des Forschungspersonals an der BAW, was sich auch in der durchweg positiven Resonanz der Teilnehmenden widerspiegelte. Das Organisationsteam bedankt sich bei allen Session-Leitenden und den Teilnehmenden für ihr Engagement, welches das Forschungsrendezvous erst möglich gemacht hat, sowie bei Verwaltung und Forschungskoordination für den starken Rückhalt und die tatkräftige Unterstützung.

Verfasst von Elin Schuh

- Web |

- More Posts(2)