Ausverkaufte Ränge auf dem spannenden Kolloquium in Hamburg zum Thema Digitalisierung in der Geotechnik. Am Donnerstag, den 06.02.2025, fand das 2. Kolloquium „Digitalisierung in der Geotechnik“ als gemeinsame Veranstaltung des Arbeitskreises 2.14 der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) und der Bundesanstalt für Wasserbau statt.

Das Programm von 9:30-17:00 Uhr war unterteilt in vier Blöcke, mit ausreichenden Kaffeepausen zum fachlichen Austausch und zur Vernetzung unter den 150 Teilnehmenden.

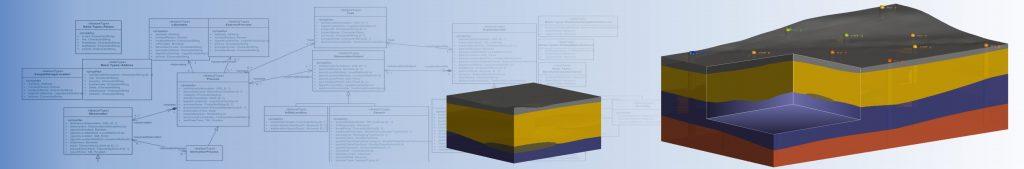

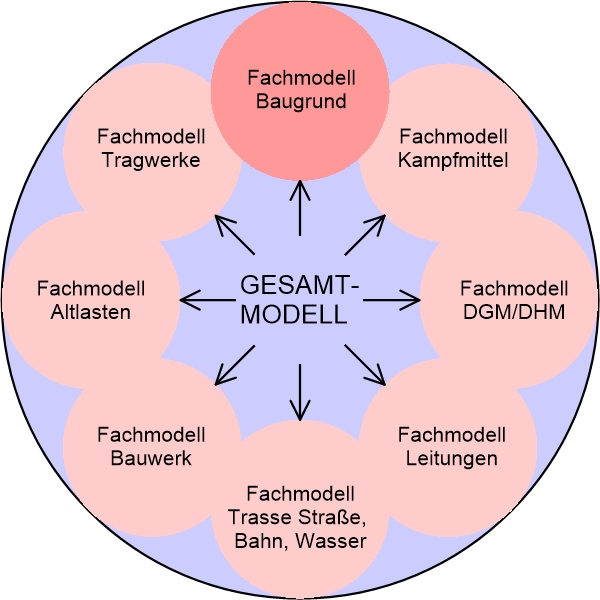

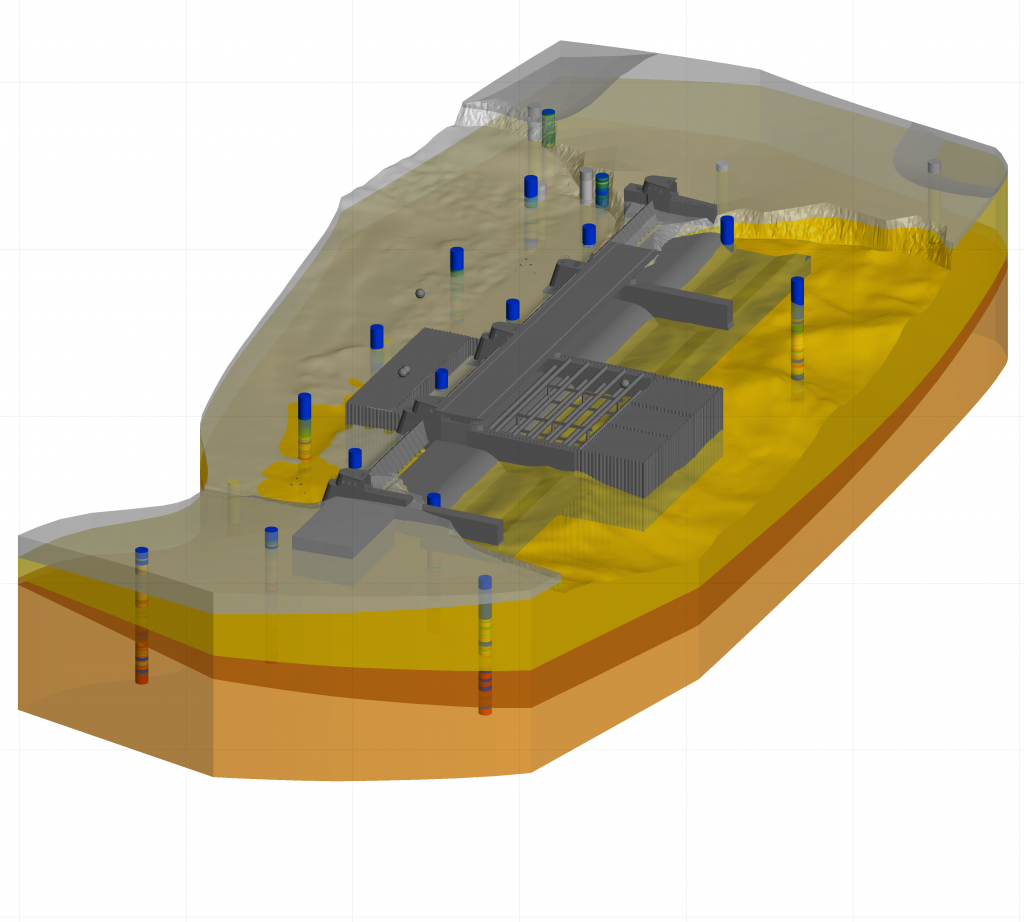

Seit dem 1. Kolloquium Digitalisierung in der Geotechnik, im Januar 2020 ausgerichtet von der BAW in Hannover, wurde es mal wieder Zeit, den aktuellen Stand zu digitalen Methoden in der Geotechnik und den Entwicklungen im AK 2.14 der DGGT zu präsentieren. Obwohl die Digitalisierung von der Vorerkundung bis zum Baustellenbetrieb in der Geotechnik eine große Bandbreite aufweist, wurde sich bei der Veranstaltung auf das Fachmodell Baugrund fokussiert, das die Grundlage aller BIM-Projekte mit geotechnischen Fragestellungen darstellt. Diese Fokussierung erlaubte es, tiefer in Themen einzusteigen und mit einem roten Faden durch das Programm zu führen:

- Projektbeispiele zur Umsetzung des Fachmodells Baugrund in der praktischen Anwendung (Status Quo und individuelle Lösungsansätze)

- Vergleich von Autorensoftware (Status Quo der Möglichkeiten)

- Anwendungsfälle und Entwicklungen für datenbankbasiertes Arbeiten

- Mögliche Wege in die Standardisierung in der Geotechnik als Grundlage für einen funktionierenden Datenaustausch

- Zukünftige Anwendungsmöglichkeiten (Ausblick auf noch offene Themen)

Es war beeindruckend zu sehen und in zahlreichen Gesprächen mitzunehmen, wie sich die Geotechnik ins Digitale wandelt und welche innovativen digitalen Lösungen in der Entwicklung sind.

Vielen Dank an die zahlreichen Vortragenden und dem Organisationsteam der DGGT und BAW für die gelungene Veranstaltung!

Besonderer Dank geht an unseren BAW-Kollegen Dr.-Ing. Jörg Bauer für die Zusammenstellung des Programms der Veranstaltung und seine inspirierenden Vorträge über den aktuellen Arbeitsstand sowie die geplanten Tätigkeiten und Entwicklungsvorhaben des Arbeitskreises „Digitalisierung in der Geotechnik“ der DGGT. Seine Einblicke in mögliche Wege in eine gelingende Standardisierung der digitalen Geotechnik waren wirklich erhellend!

Weitere Infos und Entwicklungen zur Digitalisierung in der Geotechnik gibt es unter:

https://ak214.arbeitskreis-dggt.de/

Verfasst von Moritz Schwing

- Web |

- More Posts(1)