Im Dezember 2025 ging es für einige Kollegen aus W4 nach Duisburg zum Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme (DST). Hier wurden in einer zweiwöchigen Messkampagne Modellversuche von Schleuseneinfahrten unter Flachwasserbedingungen durchgeführt. Die Versuche sind Teil eines FuE-Projektes, das von Melissa Böhm bearbeitet wird und die Wechselwirkung zwischen Binnenschiff und Wasserstraße unter Extrembedingungen untersucht. Was bedeutet das genau?

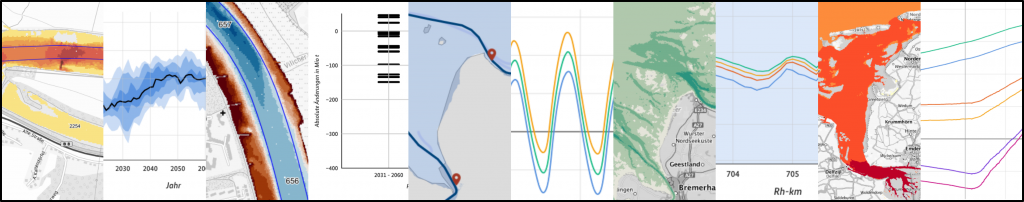

Im Kern dreht sich das Thema um den Schiffsführungssimulator ANS6000 der BAW in Karlsruhe. Dieser ist in den letzten Jahren verstärkt auf die physikalisch korrekte Modellierung von Flachwassersituationen auf Binnenwasserstraßen weiterentwickelt worden. Die fahrdynamischen Modelle gelten nur für die vertikale Beschränkung der Wasserstraße und berücksichtigen daher nicht die Komplexität verschiedener Bedingungen, wie sie beispielsweise beim Ein- und Ausfahren in Schleusen auftreten. Mithilfe der Modellversuche und den vorangegangenen numerischen Untersuchungen sollen die fahrdynamischen Modelle im Simulator hinsichtlich solcher Bedingungen weiter entwickelt werden.

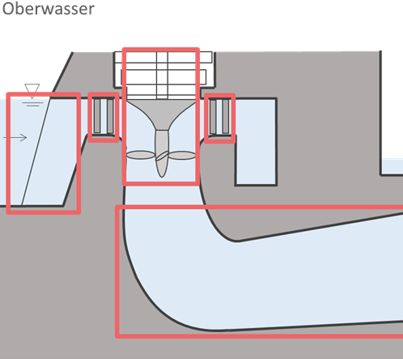

Das DST verfügt über einen etwa 200 m langen und 9 m breiten Tank, der speziell auf die Untersuchung von Flachwassersituationen ausgelegt und damit ideal für die geplanten Versuche ist. Für diese wurde eigens eine vereinfachte Schleusengeometrie im Maßstab 1:16 angefertigt und in den Flachwassertank des DST gebaut. Über das modular eingebaute Hubtor konnte die Länge der Modellschleuse zwischen 9 m und 20 m flexibel variiert werden. Die Breite des Schleusenmodells betrug etwa 0,8 m. Das verwendete Schiffsmodell ist das sogenannte Referenzschiff, ein Benchmark-Modell, welches einem 135 m langen, typischen Binnenschiff entspricht. Im Versuch war es stolze 8,4 m lang und 0,7 m breit (Wer mitgerechnet hat wird feststellen, dass zwischen Schiff und Schleusenwand auf jeder Seite gerade einmal 5 cm liegen).

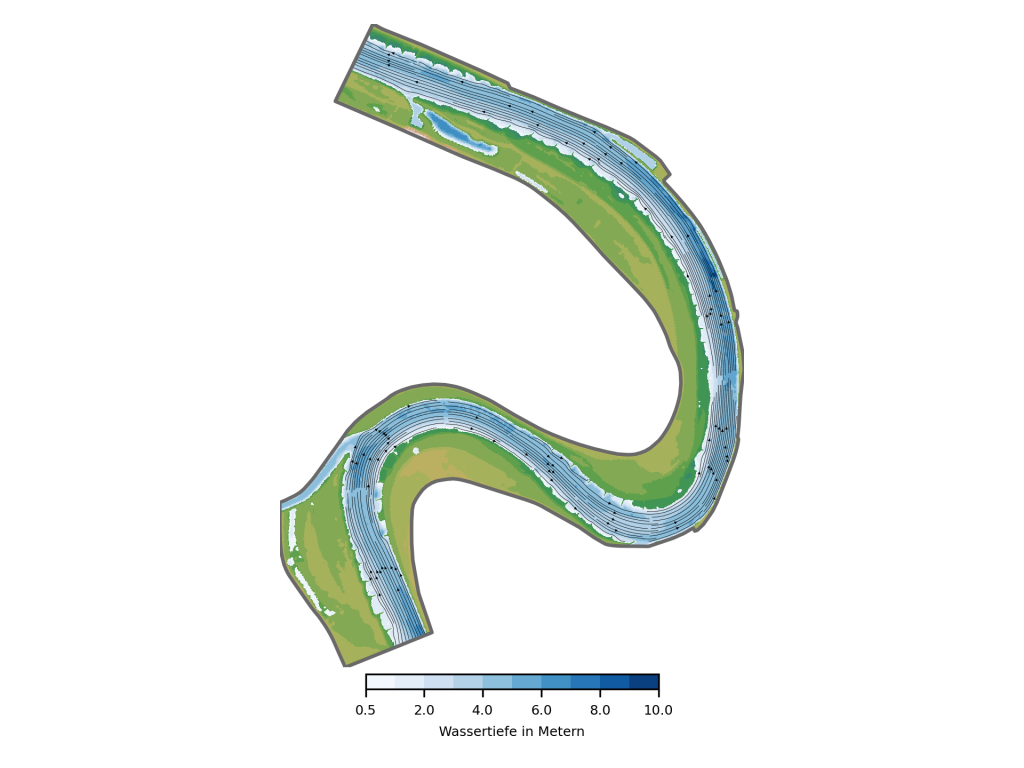

Weitere Schlüsselparameter sind die Schiffsgeschwindigkeit und das Verhältnis h/T. Dabei steht h für die Wassertiefe und T für den Schiffstiefgang. Das h/T und ist ein Maß für die Kielfreiheit eines Schiffes. Von Flachwasser spricht man bei h/T-Verhältnissen kleiner als 2,0 und größer gleich 1,1. Im Klartext: Bei einem Schiff mit 3 m Tiefgang liegt die Wassertiefe zwischen 3,3 und 6 m. Die Modellgeschwindigkeit wurde von 0,14 m/s bis hin zu 0,35 m/s variiert, das entspricht etwa 2 km/h bis 5 km/h in der Großausführung.

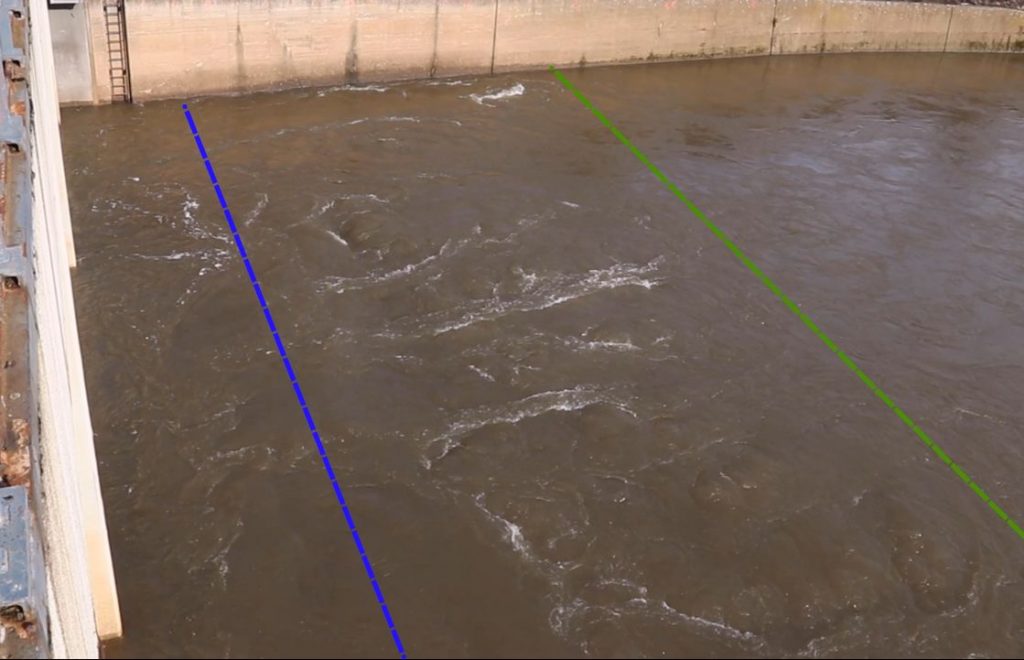

Die Versuche umfassten sogenannte gefesselte und frei fahrende Propulsionsfahrten. Zu Beginn jeder Messfahrt wird das Schiff einige Schiffslängen vor der Schleuseneinfahrt positioniert. Nach dem Beschleunigen auf die Sollgeschwindigkeit fährt es mit konstanter Geschwindigkeit in die Schleuse ein und wird in der Kammer vor dem Hubtor abgestoppt, hier endet die Messfahrt. Die untere Abbildung zeigt den Schleppwagen, der das Schiff während der Fahrt führt. Dieser ist mit diverser Messtechnik ausgestattet. In einem gefesselten Versuch wird das Schiff fest mit dem Schleppwagen verbunden und über diesen durch den Tank bewegt. In einem frei fahrenden Versuch besteht keine feste Verbindung zwischen Schiff und Wagen, das Schiff wird mithilfe des eingebauten Propellers angetrieben und vom Wagen nur geführt. Die Genauigkeit, mit der die Schleuse aufgebaut und die Versuche durchgeführt wurden, war für mich besonders beeindruckend!

Gefesselt, nicht gefesselt, verschiedene Schleusenlängen, h/T-Verhältnisse und Geschwindigkeiten… Zum Schluss sah die Versuchsmatrix eine stolze Anzahl von 45 Fahrten vor. Durch den Einsatz der Kollegen vom DST, die für einen reibungslosen Versuchsablauf sorgten, konnte diese Zahl in den zwei Wochen Versuchsbetrieb übertroffen werden. Auch einige Kollegen aus W4 – Lahbib, Johannes, Carol und ich – bekamen die Gelegenheit, die Versuche zeitweise zu begleiten und das DST-Team tatkräftig zu unterstützen. Melissa nutzte die Zeit außerdem um die Kamera auszupacken und fleißig Fotos zu schießen. Als schöner Nebeneffekt der Messkampagne hatten wir abends noch die Gelegenheit für einen Abstecher auf den Duisburger Weihnachtsmarkt.

Mit den Messdaten und einem Berg an Fotos im Gepäck traten wir am Freitag vor Weihnachten den Rückweg nach Karlsruhe an. Man könnte also sagen, dass Melissa ein nicht ganz kleines Weihnachtsgeschenk vom DST bekommen hat.

Verfasst von Laura Spielberger

- Web |

- More Posts(1)