Anne Kampker

Der Planungsnavigator – Navigation durch die Weiten der Planungswelten

Der Planungsnavigator PlaN ist online!

Zunächst wird PlaN im Themenfeld Ökologische Durchgängigkeit (ÖD) auf der Webseite https://izw.baw.de/planoed/vu veröffentlicht.

Was ist nun der Sinn und Zweck dieser Anwendung?

In der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) werden in verschiedenen Ämtern immer wieder ähnliche Vorgänge abgewickelt, wie z. B. die Planung von Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlagen zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an Bundeswasserstraßen. Viele der erforderlichen Schritte bei der Planung wiederholen sich und können standardisiert werden. Mit PlaN ÖD steht ein Werkzeug zur Verfügung, das durch die Schritte der Voruntersuchung leiten kann und wertvolle Informationen für den Planungsprozess und die Erstellung des Erläuterungsberichts enthält. Ziele sind die Beschleunigung der Planung, die Standardisierung der Texte mit dem Hintergrund beschleunigter Genehmigung und die Wissensvermittlung im Bereich Ökologische Durchgängigkeit.

Aus PlaN ÖD gibt es direkte Verknüpfungen zu Dokumenten, u.a. auf der IZW-Seite Ökologische Durchgängigkeit, zur Webanwendung SchlitzpassBerechnung  und zu Schulungsmaterial im IZW-Campus. Die Textbearbeitung fand in einer Projektgruppe aus GDWS, BfG und BAW statt, die technische Umsetzung hat arxio beigesteuert.

und zu Schulungsmaterial im IZW-Campus. Die Textbearbeitung fand in einer Projektgruppe aus GDWS, BfG und BAW statt, die technische Umsetzung hat arxio beigesteuert.

Für die WSV ist es wichtig, dass die Anwendung auf der WSV-internen Verwaltungsvorschrift 2107 basiert. Das hilft natürlich auch den Ingenieurbüros, die von der WSV mit der Planung von Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlagen beauftragt werden und die PlaN ÖD ebenfalls nutzen können.

PlaN ÖD ist zunächst ein Prototyp und hat noch nicht die volle Nutzerfreundlichkeit erreicht. Aktuell wird die zugrunde liegende Webanwendung daher weiterentwickelt. Weitere Themengebiete für Planungsnavigatoren werden in den Blick genommen.

Verfasst von Anne Kampker

Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Wasserbau im Binnenbereich. Ich berate die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung bei der Planung von Fischaufstiegsanlagen und arbeite an der Digitalisierung von Planungsprozessen.

Marathonläufer oder Couch-Potato?

Im Zweijahresrhythmus finden BAW/BfG-Kolloquien zur ökologischen Durchgängigkeit statt. In diesem Jahr trafen sich ca. 150 Teilnehmer aus WSV, von Landesbehörden, Ingenieurbüros, Hochschulen und Universitäten sowie aus der (Energie-)Wirtschaft in der BfG in Koblenz. Und nein: es wurde nicht über die sportlichen Fähigkeiten der Teilnehmer diskutiert! Grundthema des Kolloquiums war die Standardisierung von Fischaufstiegsanlagen, sowie Notwendigkeit, Möglichkeiten und Grenzen dieser Standardisierung.

Die Vorträge reichten von der Definition eines „Standards“ als Wort über den Weg zur Festlegung von Standards bis hin zu verschiedenen Arbeitsergebnissen im Bereich Standardisierung, sowohl als nationale oder internationale Regelwerke als auch als Planungsempfehlungen. Die Zuhörer erfuhren, dass sich Standards auf ganz verschiedene Bereiche beziehen können: Prozessstandards, Bemessungsstandards, Bauteilstandards und auch Standards für die Qualitätssicherung – entweder für einzelne Verfahren bzw. Messmethoden, Messdaten oder für die eingesetzten Messwerkzeuge. Durch neue Erkenntnisse können und müssen sich Standards weiter entwickeln. In einem aufwändigen Prozess fließen diese ggf. in entsprechende Veröffentlichungen wie Regelwerke, Merkblätter o.ä. ein. Durch die Notwendigkeit die EU-Wasserrahmenrichtlinie zügig umzusetzen und die gleichzeitigen Wissensdefizite erfolgen Umsetzungsmaßnahmen (Bau von Fischauf- und Fischabstiegsanlagen) und entsprechende Forschung in parallelen Prozessen, die sich gegenseitig befruchten.

Der Blick über den Tellerrand hinaus wurde insbesondere durch die Vorträge internationaler Experten ermöglicht. Und da kommen dann die körperlichen Wanderfähigkeiten der Fische ins Spiel. Prof. Tony Farrell von der University of British Columbia in Kanada stellte seine Erfahrungen von den verschiedenen Sockeye-Lachs-Populationen am Fraser-River vor. Selbst innerhalb dieser Art fand er Marathonläufer und Couch-Potatoes. Nach Prof. Farrells Überzeugung haben sich durch die unterschiedlich langen Wege der Populationsgruppen zu ihren Laichgründen unterschiedliche Fähigkeiten ausgebildet, sodass ein Sockeye-Lachs, der aus einem der mündungsnäheren Laichgebiete stammt eine geringere Leistungsfähigkeit aufweist als ein Sockeye-Lachs, der mehrere hundert Kilometer weiter schwimmen muss um seine Laichgründe zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund und der Anforderung nicht nur einer Fischart, sondern möglichst allen Arten der ursprünglichen lokalen Fischzönose Wanderungen zu ermöglichen, zeigen sich die Grenzen der Standardisierung. Umgekehrt lassen sich aber ohne Standardisierung kaum die Erwartungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie an eine schnelle Umsetzung der ökologischen Durchgängigkeit erfüllen. In diesem Spannungsfeld befinden sich Planung, Forschung und Entwicklung und letztlich auch die Qualitätssicherung im Bereich ökologische Durchgängigkeit. Damit ergibt sich auch immer wieder die Notwendigkeit verfügbare Standards am individuellen Standort zu hinterfragen. In Analogie zum Sport: Sowohl die Fische als auch Planer und Entwickler von Fischwanderanlagen brauchen Zähigkeit, Energie, Durchhaltevermögen und manchmal auch Mut, um ihr Ziel zu erreichen.

Verfasst von Anne Kampker

Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Wasserbau im Binnenbereich. Ich berate die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung bei der Planung von Fischaufstiegsanlagen und arbeite an der Digitalisierung von Planungsprozessen.

Aufzug oder Schleuse – auch für Fische

Seit einigen Jahren berät die BAW zusammen mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung bei der Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Bundeswasserstraßen. Diese sind vielfach gestaut, um z.B. die notwendige Wassertiefe für die Schifffahrt zu gewährleisten. Häufig werden die Stauanlagen auch für die Gewinnung von Strom aus Wasserkraft genutzt. Aus Sicht von Wanderfischen (und fast alle Fische wandern über kürzere oder längere Strecken) sind die Stauanlagen Sperren auf ihrem Weg. Es gibt etliche Fischarten, u.a. die bekannten Aale und Lachse, aber auch die weniger bekannten wie Meerforellen, Maifische und viele regional vorkommende Arten, die ohne eine längere Wanderung in unseren Flüssen keine Laichmöglichkeiten mehr haben. Dabei wandern u.a. Lachse und Maifische zum Laichen stromaufwärts, Aale stromabwärts.

Aktuell befassen wir uns hauptsächlich mit der Wanderung stromaufwärts. Es gibt viele verschiedene Ideen und Konzepte, wie den Fischen der Weg wieder ermöglicht werden kann. Dazu zählen z.B. der Umbau von bestehenden Stauanlagen in fischpassierbare Bauwerke, die Anlage von Umgehungs(ge)rinnen um die Stauanlagen, aber auch die Herstellung von Fischschleusen oder Fischaufzügen. Zu diesen besonderen Formen von Fischaufstiegsanlagen gibt es einen neuen BAWBrief.

Bei allen Anlagen ist gleich, dass die Fische den Einstieg selber und möglichst zügig finden sollen. Sie dürfen nicht abgeschreckt werden und sollen am anderen Ende sicher wieder „aussteigen“. Was dazu zu beachten ist, wurde im BAWBrief „Anforderungen an die Planung von Fischaufzügen und Fischschleusen“ dargelegt.

Fischaufzüge und Fischschleusen können z.B. sinnvoll sein, wenn im Bereich der Stauanlage nur wenig Platz ist und ein Umgehungsgerinne nicht möglich ist. Bei sehr hohen Stauanlagen können sie den Fischen helfen, notwendige Energie zu sparen, weil die Überwindung des Höhenunterschieds für die Fische erleichtert wird. Andererseits müssen auch Fischaufzüge und Fischschleusen möglichst für alle wanderwilligen Fische geeignet sein. Dafür müssen verschiedene Anforderungen gewährleistet werden:

- Die Fische müssen die Fischaufzüge oder -schleusen gut finden können und den Einstieg attraktiv finden.

- Wenn Fischaufzüge oder -schleusen keinen kontinuierlichen Einstieg bieten (z.B. in der Hebephase), muss durch andere Mittel sichergestellt werden, dass die Fische den Einstiegsbereich nicht verlassen.

- Die Räume, in denen Fische transportiert werden, müssen attraktiv und ausreichend groß sein.

- Die Unterhaltung und der Betrieb der Anlage müssen sichergestellt sein.

- Die Fische müssen in geeigneter Weise in das Oberwasser entlassen werden: entweder sie schwimmen selbst aus dem Fischaufzug/der Fischschleuse oder sie werden über eine Rutsch oder in einem Wasserstrahl in das Oberwasser gekippt. Dabei soll keine Verletzungsgefahr für die Fische bestehen.

Diese und weitere Anforderungen an Fischaufzüge und Fischschleusen werden im aktuellen BAWBrief 2/2016 dargelegt. Er ist auf der Internet-Seite

http://www.baw.de/DE/service_wissen/publikationen/bawbriefe/bawbriefe.html

verfügbar.

Verfasst von Anne Kampker

Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Wasserbau im Binnenbereich. Ich berate die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung bei der Planung von Fischaufstiegsanlagen und arbeite an der Digitalisierung von Planungsprozessen.

Wie können wir Fischen den Weg weisen? – Expertentagung

Am 8. und 9. Juni 2016 trafen sich in der Bundesanstalt für Wasserbau 160 Fachleute aus Verwaltung, Ingenieurbüros, Universitäten und von Wasserkraftanlagenbetreibern zum 5. Kolloquium aus der Reihe „Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Bundeswasserstraßen“. Diesmal ging es um „Schlüsselfragen bei der Umsetzung von Maßnahmen zum Fischaufstieg“. Dieses Kolloquium führten wir, wie das gesamte Projekt „Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit“, gemeinsam mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz durch.

Die Referenten zeigten auf, dass es noch viel zu tun gibt, um Fischen wieder die Möglichkeit zu geben, an ihre angestammten Laichplätze zu gelangen. Bei der Lösung dieser großen Aufgabe, die auf den Forderungen der EG-Wasserrahmenrichtlinie basiert, stellen sich viele Fragen. Viele Wissenschaftler und Ingenieure an Universitäten und in Ingenieurbüros und eben auch in BAW und BfG erarbeiten Lösungsmöglichkeiten und gewinnen neue Erkenntnisse, z. B. über das Verhalten von Fischen in bestimmten Situationen.

Als Themenschwerpunkte in diesem Kolloquium wurde z. B. ein Blick auf den möglichen Rückbau (Abriss) von Stauanlagen geworfen. Die Fische hätten in einem solchen Fall wieder „freie Bahn“. Allerdings ist dabei zu beachten, dass Stauanlagen einen Zweck, z. B. Ermöglichung von Schifffahrt, Gewinnung von Strom aus Wasserkraft u. ä. haben und die Rechte und Interessen der Nutzer und Anlieger berücksichtigt werden müssen.

Wenn also der Rückbau nicht in Frage kommt, müssen Anlagen gebaut werden, die den Fischen eine gute Wandermöglichkeit bieten. Fische müssen dafür die Aufstiegsanlage zunächst finden und danach auch noch sicher durchschwimmen können. Genauso unterschiedlich wie die Fischarten, die die Fischaufstiegsanlage durchschwimmen wollen, sind auch ihre Fähigkeiten und Gewohnheiten. Einige schwimmen eher am Ufer oder am Boden, andere bewegen sich frei im Wasser. Kleine Fische schwimmen häufig langsamer als größere. Trotzdem sollen Aufstiegsanlagen für möglichst viele funktionieren.

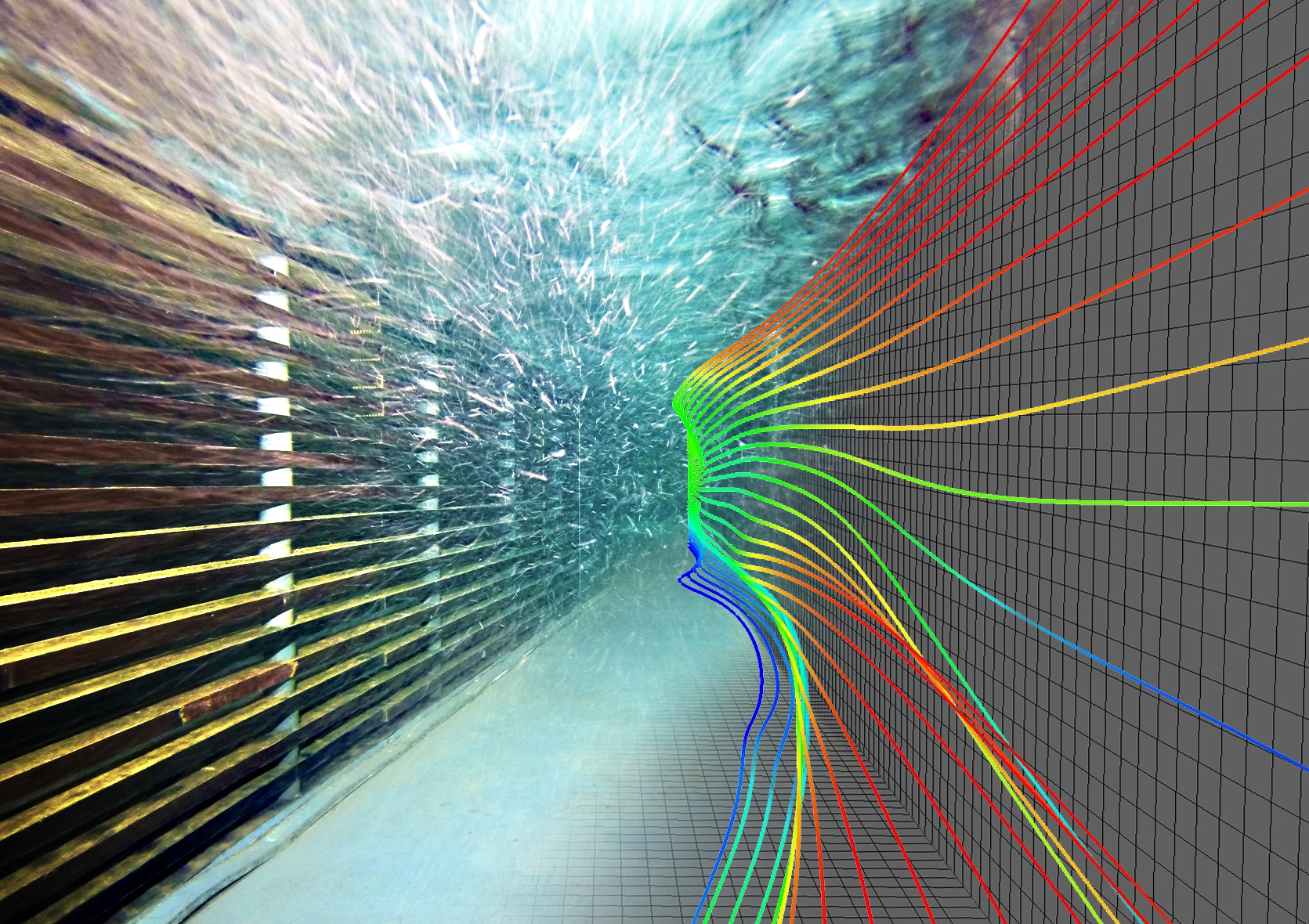

Deshalb war ein weiterer Schwerpunkt im Kolloquium die Gestaltung des Fischeinstiegs in eine Fischaufstiegsanlage. Dafür muss zunächst der richtige Ort gefunden werden, dann muss der Einstieg so gestaltet werden, dass er für die Fische attraktiv ist. Um den Fischen eine Orientierung zu geben, wo sie weiter schwimmen können, wird häufig viel Wasser in den Bereich vor der Fischaufstiegsanlage abgegeben. Es sind große Bauwerke dafür nötig, damit die Fische auf dem richtigen Weg bleiben und die Wassergeschwindigkeit, gegen die sie anschwimmen müssen, nicht zu groß wird. Hier wurden u. a. Forschungsergebnisse von BAW und BfG an einem Bauwerksmodell und von Fischversuchen vorgestellt.

Zum Schluss haben wir einen Blick auf besondere Fischaufstiegsanlagen geworfen: Aufzüge wie im Hochhaus und schneckenförmige „Wendeltreppen“. Natürlich hatten alle Besucher Gelegenheit, die aktuell in der Versuchshalle aufgebauten Modelle zum Thema Fischaufstieg zu besichtigen.

P.S.: Was hat das Bild oben mit all dem zu tun? Das Bild zeigt auf der linken Seite eine Aufnahme eines Dotationsrechens aus Fischsicht (Modell in der Wasserbauhalle). Dort wird von links Wasser in den Einstiegsbereich der eigentlichen Fischaufstiegsanlage gegeben. Der Fisch soll geradeaus schwimmen und nicht vom Rechen und dem dort ausströmenden Wasser irritiert werden. Die rechte Seite ist aus dem dazugehörigen numerischen Modell entnommen. Die bunten Linien veranschaulichen die Strömung in einem der untersuchten Modellzustände.

Verfasst von Anne Kampker

Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Wasserbau im Binnenbereich. Ich berate die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung bei der Planung von Fischaufstiegsanlagen und arbeite an der Digitalisierung von Planungsprozessen.

BAWBlog

-

Neueste Beiträge

- Modellversuche zu Schleuseneinfahrten am DST in Duisburg

- BMV investiert in zwei neue Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiffe mit umwelt- und klimafreundlichem Methanolantrieb für das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)

- Kolloquium „Hydraulik und Fische“

- Zwei Wochen bei CEDEX in Madrid – Austausch, Experimente und Erkenntnisse im Wasserbau

- Jetzt neu: Unser Schlepptank im flachen Wasser

Neueste Kommentare

- Jörg Berner bei Mehrzweckschiffe des Bundes- Montage des LNG Tanks erfolgreich abgeschlossen

- Sigi bei Oh, wie schön ist Panama.

- Sigi bei Eine eigene Cloud

- Sigi bei Promotie in Delft

- Michael Nüßlein bei Untermieter auf Messpfahl der BAW

Kategorien

-

Schlagwörter

Anpassung (2) Baugrund (2) Bauwerksinspektion (3) BAW (15) BAW Kolloquium (5) BAW Schiffstechnik (2) BfG (2) BIM (3) Binnenschifffahrt (2) BMDV-Expertennetzwerk (2) BMVI (2) Bodenmechanik (2) Bohrtechniktage (2) BSH (2) Datenrepository (2) Digitalisierung (5) DOI (2) E-Learning (3) EasyGSH-DB (2) Elbe (4) Ems (2) Ethohydraulische Versuche (3) Expertennetzwerk (4) Fachmodell Baugrund (2) Fachportal (2) Fischaufstiegsanlagen (11) Flussbau (2) Forschungsrendezvous (4) Gegenständliches Modell (3) Generative KI (2) Geotechnik (8) HN-Simulation (2) Homogenbereiche (2) Iffezheim (2) Infrastrukturmanagement (3) IZW-Campus (2) JuWi (3) Karlsruhe (2) Karriere (3) Klimawandel (11) Knowledge Graph (2) Kolloquium (5) Konferenz (4) Künstliche Intelligenz (2) Küste (2) Küstendaten (2) Lehre (2) Mehrzweckschiffe (3) Nachhaltigkeit (3) Naturmessungen (5) NaWi (2) offshore (2) OpenFOAM (2) PIANC (3) Rhein (3) Schiffstechnik (3) Schwebstofftransport (2) Versuchsrinne (3) Vorträge (2) VV-WSV 2101 (2) Wasserbau (14) wissenschaftliche Kooperation (2) WSVPruf (3) Ökologie (2) Ökologische Durchgängigkeit (4)

Archiv

Meta