Unter dem Titel „Hydraulik und Fische“ luden BAW und BfG am 12. und 13. November 2025 zum 9. Kolloquium aus der Reihe „Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit an Bundeswasserstraßen“ ein. Im Mittelpunkt standen die Fragen „Wie nutzen Fische die Strömung für ihre Fortbewegung?“ und „Wie können Forschungsergebnisse in die Praxis übertragen werden, um Wasserbauwerke für die Fischwanderung zu optimieren?“. Mit rund 140 Teilnehmenden war die Halle IV bis auf den letzten Platz gefüllt.

Die beiden Veranstaltungstage starteten jeweils mit einer Keynote, um den Blick zu weiten. In der ersten Keynote zeigte Prof. Horst Bleckmann (Uni Bonn) uns das sensorische System der Fische und wie sie dies zur Orientierung einsetzen. Er erläuterte, dass Fische durch ihre Bewegung Wirbel erzeugen, durch die andere Fische auch noch Minuten später wissen, ob und in welche Richtung ein Fisch geschwommen ist. Auch feste Objekte im Wasser können durch die erzeugten Wirbel in Größe und Raumausrichtung von den Fischen detektiert werden. Und wer sich gefragt hat, ob Fische hören, hat in dem Vortrag die Antwort bekommen: Fische können mindestens so gut hören wie Menschen. Am zweiten Tag motivierte uns Steven Cooke von der Carleton University in Kanada, wie wir die Biodiversitätskrise der Fließgewässer in Angriff nehmen können. Dabei kommt es nicht nur auf die Wissenschaft an, sondern auch, das erlangte Wissen der Gesellschaft zu vermitteln. Hier wurde die Idee aufgeworfen „Findet Nemo“ auf die Fließgewässer zu übertragen und damit auch in der breiten Öffentlichkeit das Bewusstsein für das System Fließgewässer zu stärken. Außerdem ist es nicht nur wichtig die Erfolge darzustellen und zu feiern, sondern genauso wichtig ist es auch über die Fehler zu sprechen -damit andere diese nicht wiederholen.

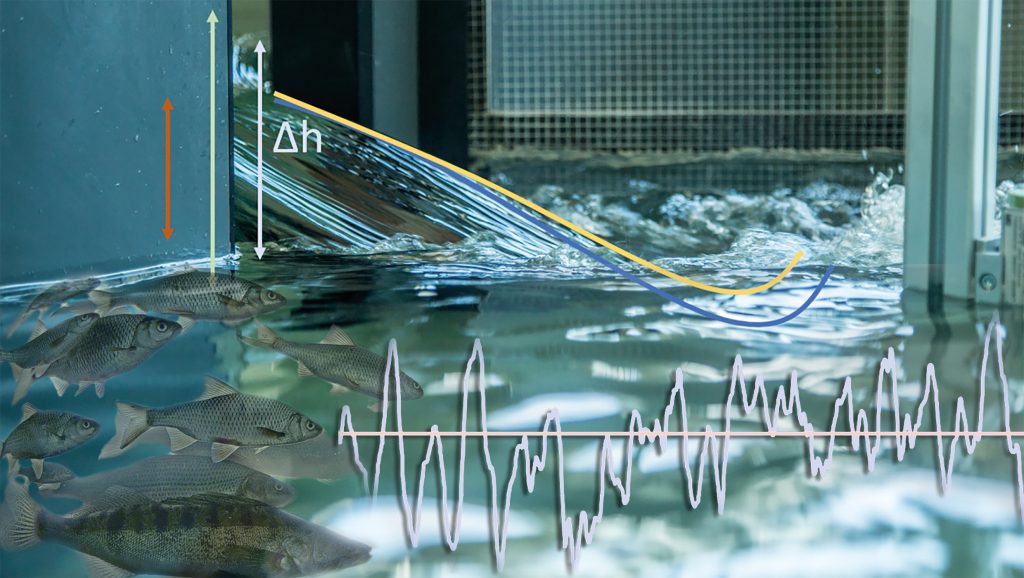

Neben den spannenden Keynotes haben Vortragende aus dem In- und Ausland ihr Wissen geteilt. Dabei wurden Themen wie die Wechselwirkungen zwischen Turbulenz und Fischen, Methoden zur Observierung von Fischen in Strömungen sowie Monitoringstudien und ethohydraulische Versuche vorgestellt. Es wurde deutlich, dass Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlagen das Problem in Fließgewässern nicht lösen, sondern lediglich die Folgen unterbrochener Wanderwege abmildern.

Zeit für Diskussionen und Rückfragen bot sich direkt im Anschluss an die Vorträge und in den Kaffeepausen. Bevor der fachliche Austausch auch beim Abendessen in Halle V vertieft wurde und neue Kontakte geknüpft wurden, gab es eine Hallenführung, bei der u. a. ein neues Schlitzpassmodell von W1 vorgestellt wurde, welches tags zuvor zum ersten Mal mit Wasser gefüllt wurde.

Nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung fanden sich rund 30 Expertinnen und Experten zum Knowledge Café zusammen. Hier wurden in Kleingruppen zunächst drängende Forschungsfragen identifiziert und in einer zweiten Runde mögliche Lösungsansätze diskutiert.

Wir danken allen Mitwirkenden für die interessanten Vorträge und allen Teilnehmenden für die spannenden Diskussionen, die zu dieser rundum gelungenen Veranstaltung beigetragen haben!

Verfasst von Veronica Wiering

- Web |

- More Posts(4)