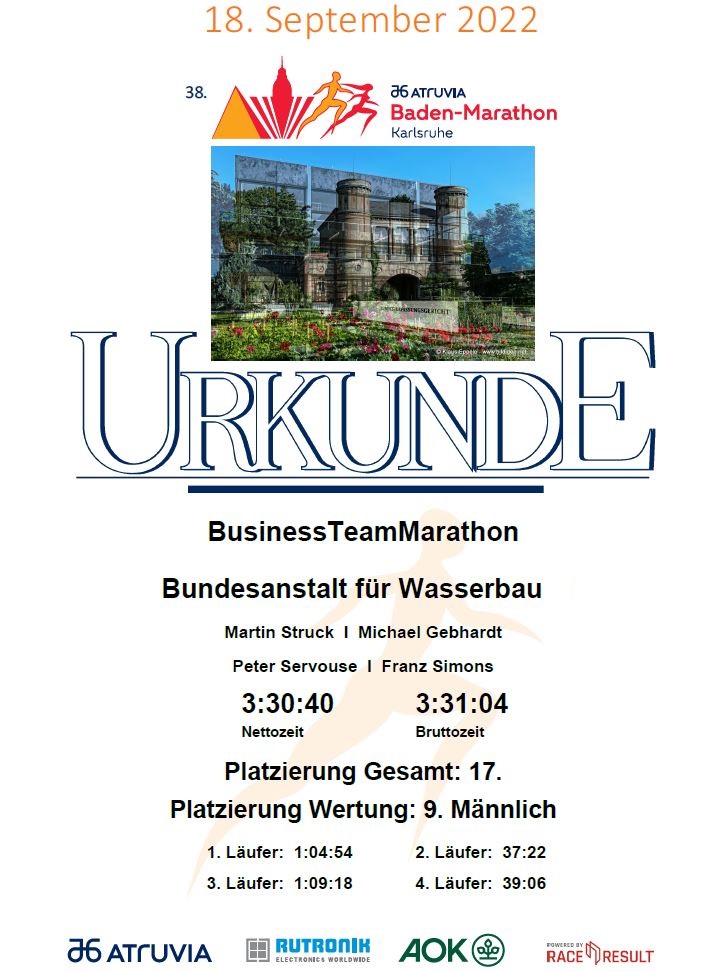

Am 18. September 2022 nahm ein Läuferteam der BAW am BusinessTeamMarathon im Rahmen des Baden-Marathons in Karlsruhe teil. Bei herbstlichen, aber alles in allem trockenen Bedingungen – bestes Läuferwetter – fiel um 9:30 Uhr der Startschuss in der Nähe des Carl Kaufmann Stadions. Das erste Teilstück führte Martin Struck zunächst über 13,4 km gen Osten, hinaus nach Durlach, bis dann im Citypark Ost Michael Gebhardt für die anschließenden 7,4 km übernahm. Über die Innenstadt und das Schloss machte er sich auf in die Günther-Klotz-Anlage zum zweiten Wechsel. Peter Servouse durfte sich dann 13,7 km lang der beschaulicheren Ecken im Weiherwald und im Oberwald erfreuen, bevor Franz Simons im Citypark Ost das finale Teilstück über 7,7 km, ebenfalls über die Innenstadt und das Schloss, in Angriff nahm und mit einem Schlussspurt im Carl Kaufmann Stadion das Ziel erreichte.

Getreu dem Motto „BAW … immer einen Schritt voraus!“, ließ das Team der Bundesanstalt für Wasserbau viele andere hinter sich und landete am Ende mit einer Zeit von 3:30:40 Stunden auf einem respektablen 17. Platz von insgesamt 140 Business Teams.

Verfasst von Martin Struck

- Web |

- More Posts(2)