Am 15. Juni 2017 fand das alljährliche BAW Kolloquium zum Thema „Projekte und Entwicklungen für aktuelle Fragestellungen im Küstenwasserbau“ in Hamburg statt. Auf der gut besuchten Veranstaltung wurde auch der Masterplan Ems 2050 vorgestellt. Im ersten Themenblock des Kolloquiums lag der Fokus zunächst auf der Elbe. In drei Vorträgen wurden unterschiedliche Blickwinkel auf den Stand des Verfahrens zur geplanten Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe (Elbvertiefung) dargestellt.

Der zweite Themenblock befasste sich mit dem Ems-Ästuar, der Masterplan Ems 2050 wurde in zwei Vorträgen thematisiert. Das vorrangige Ziel des Masterplans Ems 2050 ist die Lösung des Schlickproblems in der Unterems. Im Rahmen der Machbarkeitsuntersuchung wurde sowohl von der WSV/BAW als auch vom NLWKN/Forschungsstelle Küste die Möglichkeit einer zeitweisen Querschnittseinengung mithilfe des Emssperrwerks untersucht, mit dem Ziel hierdurch den Schwebstoffeintrag in die Unterems zu reduzieren. Durch diese Untersuchungen sind eine Reihe von Steuerungsvarianten des Emssperrwerks entstanden, welche in den weiteren Untersuchungen zusammenfasst als „flexible Tidesteuerung“ weiter betrachtet werden.

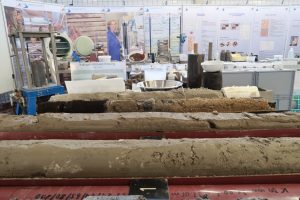

Bild 1: Das Emssperrwerk bei Gandersum

Bild 1: Das Emssperrwerk bei Gandersum

Im ersten Vortrag zum Masterplan Ems wurden neben diesen untersuchten Steuerungsvarianten auch die Hintergründen des Masterplans vorgestellt. Der Fokus dieses Vortrags vom WSA Emden lag auf den durch die flexible Tidesteuerung entstehenden Beeinträchtigungen für die Schifffahrt. Hierbei wurden auch aktuelle Überlegungen zur praxisorientierten Umsetzung der flexiblen Tidesteuerung vorgestellt, die unter Einbindung der Schifffahrt erarbeitet werden.

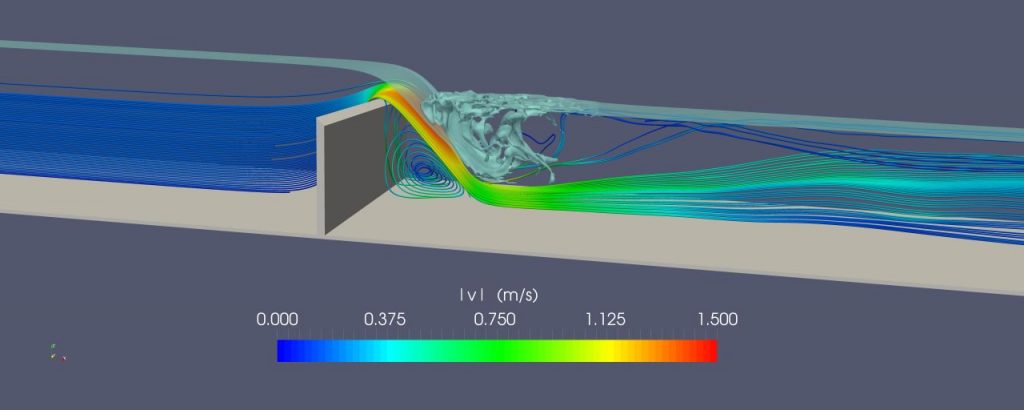

Der zweite Vortrag zum Masterplan Ems gab einen Einblick in die bei der BAW im Rahmen der Machbarkeitsstudie durchgeführten Arbeiten. Schwerpunkte wurden auf das Bearbeitungskonzept, die Weiterentwicklung der Steuerungsvarianten des Emssperrwerks im Laufe der Untersuchungen und die Entstehung von Sunk- und Schwallwellen gelegt.

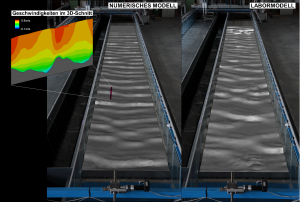

Außerdem wurde in einem dritten Vortrag zur Ems das KFKI Forschungs- und Entwicklungsprojekt „MudEstuary“ vorgestellt. Dieses befasst sich mit der Simulation der Tidedynamik unter dem Einfluss von Flüssigschlick. An der Universität der Bundeswehr in München werden Laborversuche durchgeführt, mit dem Ziel die Interaktion von Turbulenz und Flüssigschlickrheologie in granularen Strömungen zu untersuchen. Bei der BAW finden die numerische Modellierung der Interaktion von Turbulenz und Flüssigschlickrheologie sowie die Anwendung des neuen Modellansatzes am Emsästuar statt. Da es im Ems-Ästuar aufgrund der hohen Schwebstoffkonzentrationen regelmäßig zur Ausbildung von Flüssigschlicken kommt, ist die Möglichkeit, diese auch in den Modellen berücksichtigen zu können, für die Projektarbeit z.B. im Masterplan Ems 2050 von großer Bedeutung.

Die Vorträge des Kolloquiums sind unter folgendem Link zu finden: https://vzb.baw.de/publikationen/kolloquien/0/2017-06-15_BAW-Kolloquium_Gesamt_.pdf

Verfasst von Marissa Albers

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Wasserbau im Küstenbereich im Projekt "Masterplan Ems 2050".

- Web |

- More Posts(1)