Was sind die wichtigsten Fragen der Küstenmeerforschung?

Über 170 Teilnehmer aus den unterschiedlichen Bereichen der Küstenmeerforschung von Küsteningenieurwesen zu Meeresbiologie und von Küstenozeanographie bis zur Sozioökonomie haben sich diese Frage zu den Themenfeldern

- Gegenwärtiger und zukünftig erwarteter Umwelt- und Nutzungswandel an Küsten

- Zukünftiger Forschungsbedarf für den Schutz und eine nachhaltige Nutzung von Küstengewässern

- Gesellschaftliche und wissenschaftliche Randbedingungen und Herausforderungen für die Küstenmeerforschung

gestellt und den dringendsten Forschungsbedarf auf dem 2. Symposium „Küstenmeerforschung“ – Küste im Wandel diskutiert.

Programm: https://www.io-warnemuende.de/kuestensymposium-programm.html

Die Veranstaltung wurde vom 28. Februar bis zum 2. März 2018 von dem Konsortium Deutsche Meeresforschung (KDM) in Berlin veranstaltet. Als 2. Symposium „Küstenmeerforschung“ wurde so die Auftaktveranstaltung aus dem Jahr 2015 fortgesetzt. Ziel war es dabei die „Altonaer Erklärung“ als Beschreibung des Forschungsbedarfs fortzuentwickeln und zu aktualisieren.

Altonaer Erklärung: http://www.deutsche-meeresforschung.de/de/altona

Das Symposium ist damit ein wichtiger Teil des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) organisierten Agenda-Prozesses im Rahmen des Förderprogrammes MARE:N und der Forschung für Nachhaltigkeitsinitiative (FONA).

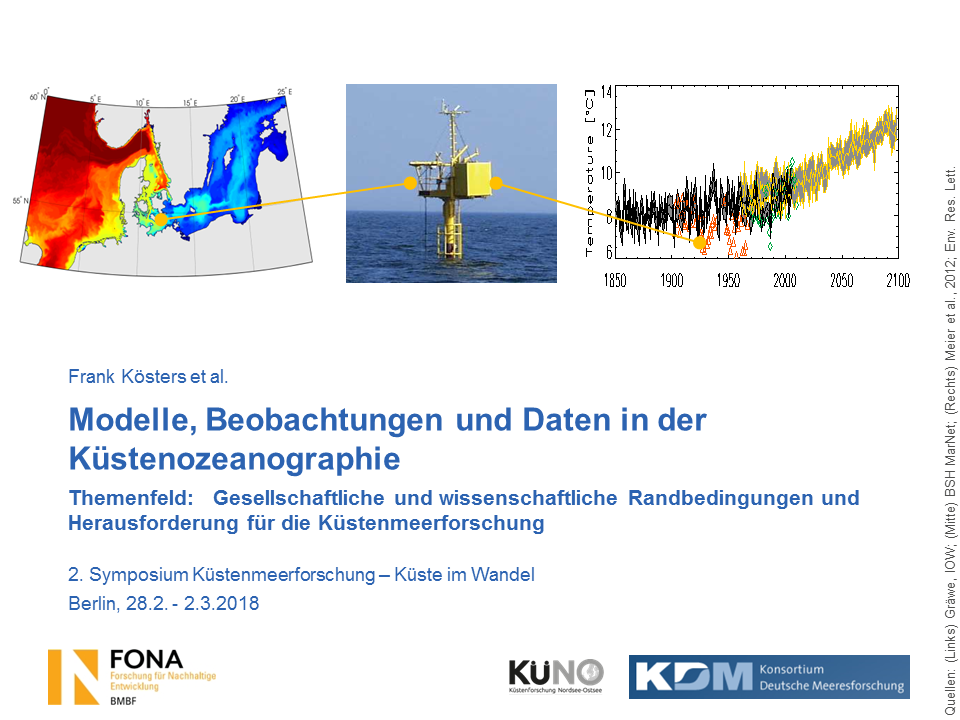

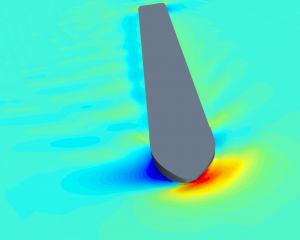

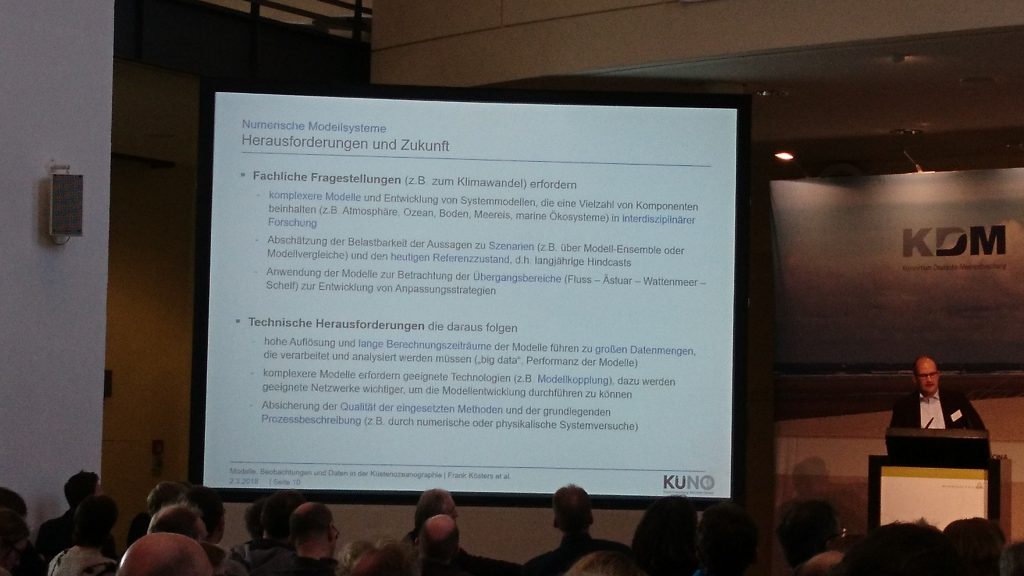

Im Rahmen dieser Veranstaltung war auch die BAW vertreten und hat den in einem Vortrag zu „Modelle, Beobachtungen und Daten in der Küstenozeanographie“ einen Überblick zu Stand und Herausforderungen in diesen Bereichen gegeben.

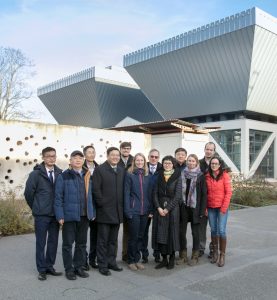

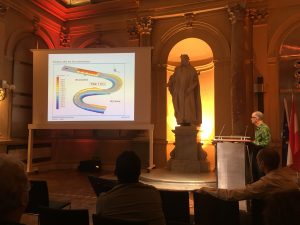

Vortrag von Dr. Frank Kösters (BAW) während der Veranstaltung (Quelle: Marie Heidenreich/Projektträger Jülich)

Nicht nur dieser von einer Vielzahl von Co-Autoren getragene Vortrag, auch die anschließenden Diskussionen in den Workshops, haben gezeigt, dass die für die BAW relevanten Forschungsfragestellungen im Bereich der Ästuarsysteme und insbesondere der Hydro- und Morphodynamik auch im Fokus der Wissenschaft stehen. So kann – hoffentlich – ein erfolgreiches Miteinander von anwendungsorientierter Ressortforschung und Grundlagenforschung realisiert werden.

Siehe auch

- Vortrag verfügbar unter https://www.slideshare.net/BAWasserbau/presentations

- Bericht zum KDM Symposium auch unter FONA: https://www.fona.de/de/kueste-im-wandel-2-symposium-kuestenmeerforschung-diskutiert-forschungsstrategien-23016.html

Verfasst von Frank Kösters

Seit 2014 leite ich das Referat K2 "Ästuarsysteme I" der Abteilung Wasserbau im Küstenbereich. Meine Arbeitsschwerpunkte umfassen damit die Bereiche Küsteningenieurwesen, Wechselwirkung Schiff-Wasserstraße und Natursystem Ästuar. Mein fachlicher Hintergrund liegt im Bereich der numerischen Modellierung im Wasserbau und Küstenozeanographie. Die BAW vertrete ich unter anderem in der AG Küstenmodellierung des KDM.