„Der Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens.“ Albert Einstein

Ganz in diesem Sinne organisierte das Kompetenzfeld „Kleinskalige Strömungsmodellierung” der Abteilung Wasserbau im Binnenbereich einen englischsprachigen BAWWorkshop zum Thema „OpenFOAM® in Hydraulic Engineering”.

An der BAW wird die Open Source Toolbox OpenFOAM® als primäres CFD-Werkzeug für wasserbauliche Fragestellungen eingesetzt. Da die Toolbox stetig weiterentwickelt wird, ist es für uns als Anwenderinnen und Anwender essentiell, uns ständig über die neusten Entwicklungen zu informieren und uns mit anderen Entwickler/innen und Nutzer/innen auszutauschen.

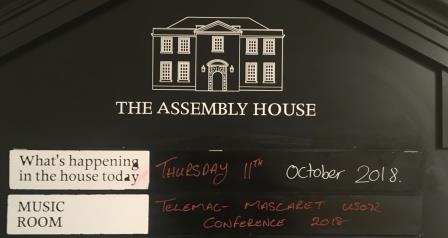

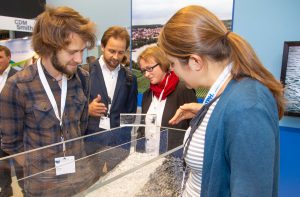

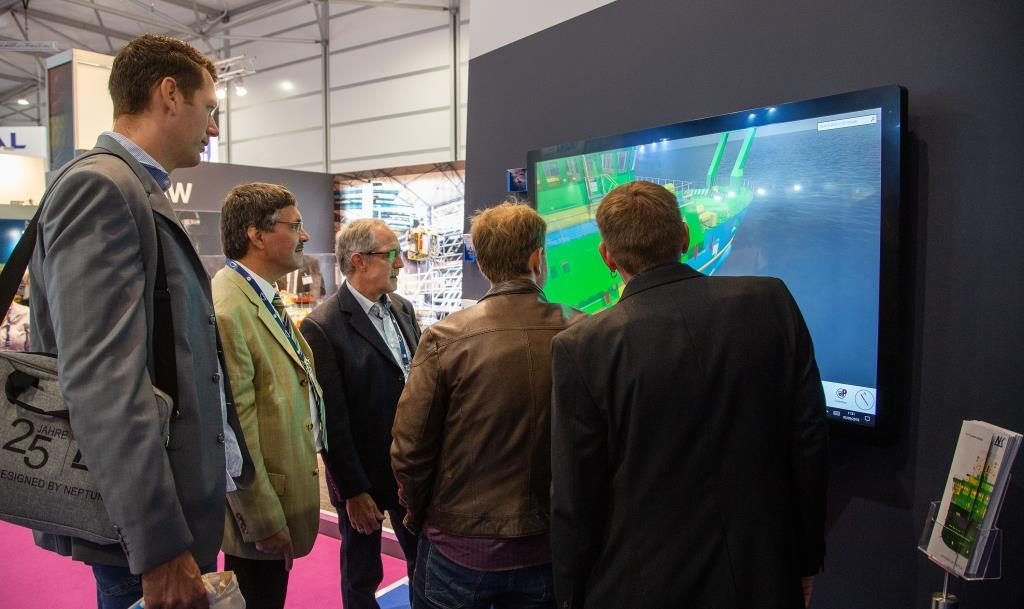

Am 21./22. November 2018 trafen sich OpenFOAM® Entwickler/innen und Anwender/innen in der BAW, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Bereich der numerischen Strömungsmodellierung im Wasserbau zu teilen. In den Präsentationen mit anschließender Diskussion wurden Anwendungsbeispiele, neuste Forschungsergebnisse und Entwicklungen sowie Tipps für Nutzer/innen und Entwickler/innen vorgestellt.

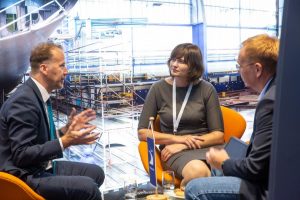

Für den Workshop konnten wir Prof. Jasak (University of Zagreb), einen der Hauptenwickler des foam-extend Release, als Vortragsgast gewinnen. Außerdem präsentierten Niels Jacobsen (Deltares), ein OpenFOAM Entwickler im Bereich Wellensimulation, Johan Rønby (Aalbourg University), OpenFOAM® Experte im Bereich Freispiegelströmungen und Željko Tuković (University of Zagreb), Experte für Fluid-Struktur-Kopplung ihre neusten Entwicklungen. Der Workshop war also eine schöne Gelegenheit, die VIPs des OpenFOAM® Universums, die man von ihren zahlreichen Veröffentlichungen, Code-Kommentaren und Foren-Posts kennt, persönlich zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen. Des Weiteren lockte der Workshop Kolleginnen und Kollegen von zahlreichen deutschen Wasserbauinstituten und von Ingenieurbüros in die BAW.

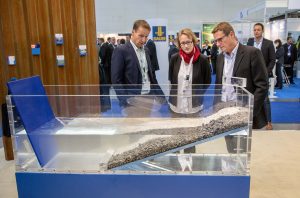

Das Themenfeld der Vorträge reichte von der Modellierung von Wellen, Wehranlagen und Schleusenfüllprozessen, über die Simulation der Lockströmung von Fischaufstiegsanlagen, bis zur Methodik für Fluid-Struktur Interaktion. Die vorgestellten Inhalte boten reichlich Stoff für Diskussionen. Eine Hall of Fame mit den schönsten Screenshots von CFD-Projekten der Teilnehmenden gaben weitere Anstöße für anregende Gespräche in den Kaffeepausen. Durch die Offenheit der Teilnehmenden und die begrenzte Teilnehmerzahl war der Workshop sehr kommunikativ. Das positive Feedback der Teilnehmenden zeigt, dass sich der Aufwand gelohnt hat.

Die Book of Abstracts zu den Vorträgen sind demnächst im Wasserbau Repository HENRY unter https://henry.baw.de verfügbar.

Verfasst von Lydia Schulze

- Web |

- More Posts(2)

Photo aus: https://www.jugend-forscht.de/projektdatenbank/hilfe-sog-auswirkungen-der-schifffahrt-auf-die-sicherheit-am-elbstrand.html

Photo aus: https://www.jugend-forscht.de/projektdatenbank/hilfe-sog-auswirkungen-der-schifffahrt-auf-die-sicherheit-am-elbstrand.html