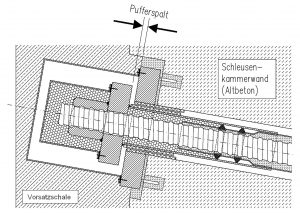

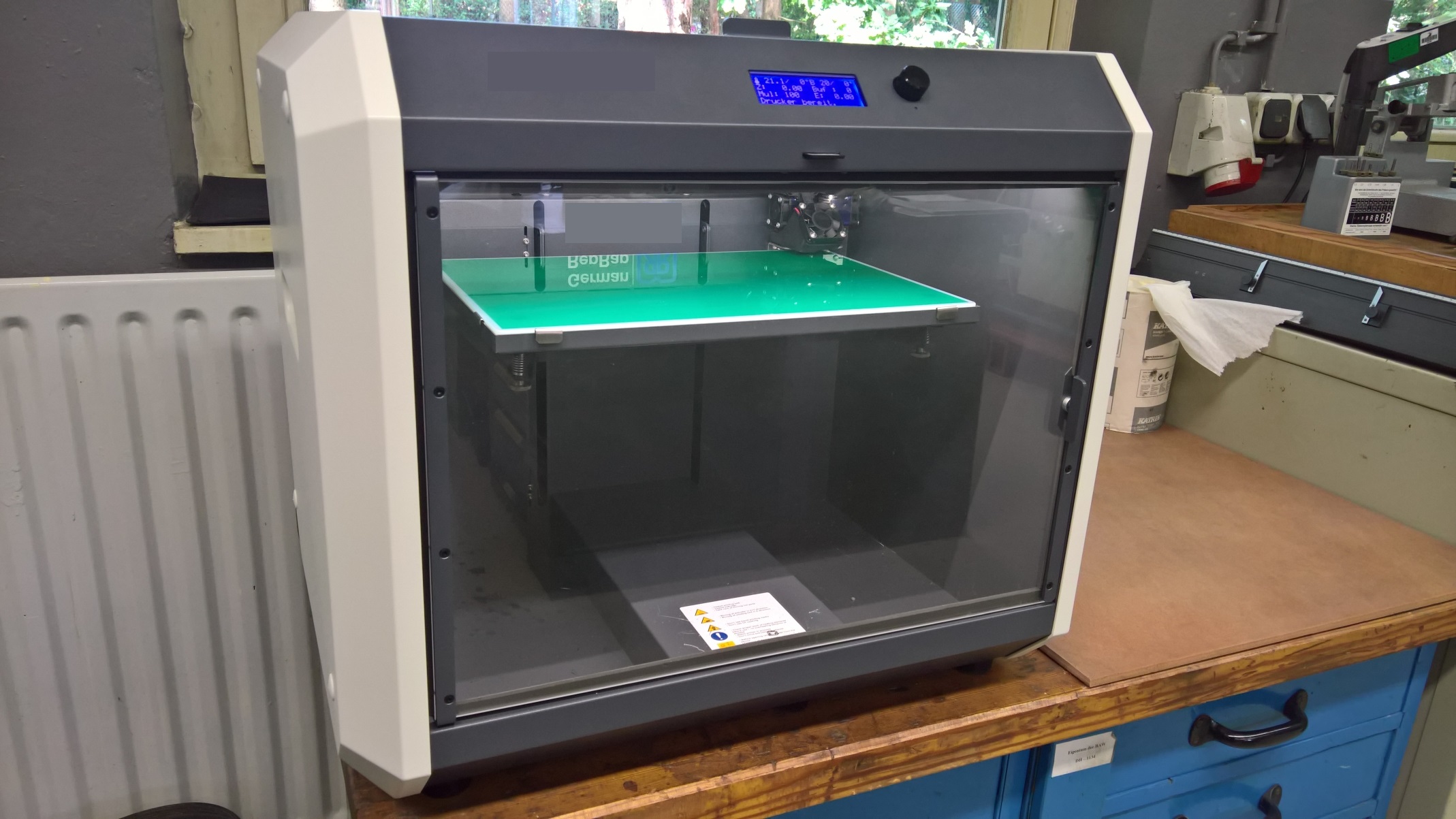

Durch die neue Kopfkonstruktion besteht die Möglichkeit, zyklisch beanspruchte Bauteile (z.B. Schleusenkammerwände) mit nicht vorgespannten Zugelementen zu sichern. Das erfolgt durch die Anordnung einer Bewegungsfuge mit einstellbarem Pufferspalt an der Übertragungsstelle zwischen dem Zugelementkopf und dem zu sichernden Bauteil (siehe Bild).

Die Aktivierung des Zugelementes in Abhängigkeit der Bauteilverformung kann durch den Abstand zwischen Unterlegplatte und Lasteinleitungsplatte und der dadurch entstehenden Bewegungsfuge objektspezifisch und einfach mit der Mutter und dem Gewinde auf dem Zugelement eingestellt werden.

Erst im Grenzzustand der Tragfähigkeit und entsprechend großer Bauteilverformung wird das Zugelement über die Kopfkonstruktion aktiviert. Dadurch wird eine zyklische Beanspruchung der Kopfkonstruktion, des Zugelementes und der Verbundfuge zwischen Verpresskörper und Boden im Gebrauchszustand deutlich reduziert bzw. vermieden.

Die volle Tragfähigkeit der Kopfkonstruktion und des Zugelements kann ohne Abminderung der zulässigen Spannungen aufgrund von zyklischen Beanspruchungen und daraus resultierender Materialermüdung genutzt werden.

Die Bundesanstalt für Wasserbau hat am 8.3.2018 die Patenturkunde mit der Patent Nr. 10 2011 105 61 für die Konstruktion erhalten.

Verfasst von Martin Deutscher

- Web |

- More Posts(1)