Eine für den September 2020 organisierte gemeinsame Tagung der Deutschen Wasserhistorischen Gesellschaft https://www.dwhg-ev.com mit und in der Bundesanstalt für Wasserbau musste abgesagt werden.

Wissen über das Gestern für Aufgaben von heute

Da die Organisation der Tagung weit fortgeschritten war, möchte ich hier auf einige der für die Tagung geplanten Themen hinweisen, da sie so auch später nicht stattfinden wird. Vielleicht stöbern Sie dann selbst ein wenig mit Hilfe der benannten Links und werden auch neugierig auf unsere nächsten Tagungen, die sich mit Sicherheit wieder spannenden Themen widmen werden. Vorbereitet war eine Tagung über die Transformationen des Wissens am Beispiel von Infrastrukturprojekten am Rhein seit Johann Georg Tulla (1770-1828) bis zu aktuellen Planungen. Der 250. Geburtstag des badischen Ingenieurs Johann Gottfried Tulla und der sich um seine „Zähmung“ des Rheins rankende Mythos war der Anlass, auf heutige wasserbauliche Infrastrukturprojekte zu blicken. Im Folgenden möchte ich einen Blick auf einige geplante Vorträge werfen.

Im Spiegel des Wassers – Eine transnationale Umweltgeschichte des Oberrheins (1800-2000)

Prof. Dr. Christoph Bernhardt (Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung)

Die Gedanken von Prof. Bernhardt lassen sich in der gleichnamigen Veröffentlichung der Umwelthistorische Forschungen, Band 5. (Köln Weimar Wien: Böhlau, 2016, 569 S.) nachvollziehen. „Das zentrale Anliegen des auf der Habilitationsschrift Bernhardts basierenden Buches ist es, Grundfragen zum Verhältnis von Umweltgeschichte und sozialer Raumentwicklung zu analysieren. Zu diesen Grundfragen zählen etwa die Entwicklung wasserbaulicher Techniken, kollektive Verhaltensmuster in den Rheindörfern, Legenden um Ingenieure, Budgetdebatten um Wasserbauvorhaben und Konflikte zwischen Städten und Regierungen. Das Buch untersucht über das in seiner Zeit gigantische Begradigungsunternehmen hinaus auch die späteren Großprojekte zum Umbau des Oberrheins, von der Regulierung des Flussbetts im frühen 20. Jahrhundert über die Wasserkraftgewinnung in den 1920er Jahren bis zur Auenrenaturierung des späten 20. Jahrhunderts. “ (https://leibniz-irs.de/aktuelles/meldungen/2016/08/im-spiegel-des-wassers-eine-transnationale-umweltgeschichte-des-oberrheins-1800-2000/)

Akkumulationsstrecke Iffezheim – Speyer

Dipl.-Ing.(FH) Peter Hörter (Fachstelle für Gewässerkunde bei der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt), Dr.-Ing. Andrea Wahrheit-Lensing (BAW)

Der Streckenabschnitt des Oberrheins von Iffezheim bis Mainz ist seit dem frühen 19. Jahrhundert von Ausbaumaßnahmen betroffen. Auch wenn die Tullasche Korrektur, die Begradigung des Rheins, von 1817 bis 1876 datiert wird, sind viele weitere Maßnahmen bis in die heutige Zeit erfolgt, um zum einen den von Tulla geplanten Zustand herzustellen, zum anderen die Folgen daraus zu bewältigen. So nehmen auch der Bau und die Anpassung von Buhnen zur Niedrigwasserregelung eine große Zeitspanne ein, die von 1907 bis heute andauert. Die Überlagerung verschiedener Einflussfaktoren, wie z. B. die Entwicklung von Maßnahmenwirkungen oft über Jahrzehnte hinweg, die abflussabhängige Sohlenmorphologie, die im Laufe der Zeit veränderliche Abflussaufteilung zwischen Vorland und Hauptstrom im Fall ausufernder Abflüsse oder der sukzessiven Veränderung der Vorlandstrukturen, erschwert immer wieder die Unterhaltung in der Strecke und die Prognose der Streckenentwicklung. Nach dem Bau der Staustufen im Oberrhein wird seit 1978 eine Geschiebezugabe unterhalb von Iffezheim benötigt, um die Sohlenlage unterhalb der staugeregelten Strecke zu halten, da der natürliche Geschiebedurchtransport an dieser Stelle unterbrochen ist. Eine Übersicht über die Ausbauarbeiten kann Kompendium der Wasserstraßen- und Schifffahrtsdirektion Südwest, Mainz, 2007 mit vielen weiteren Informationen https://hdl.handle.net/20.500.11970/105062) entnommen werden.

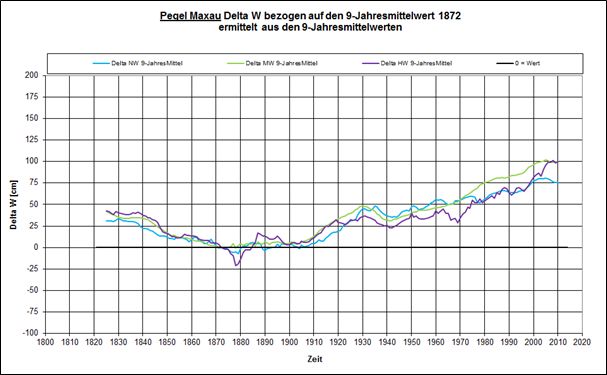

Die nunmehr seit fast 200 Jahren andauernden flussbaulichen Maßnahmen lassen sich auch in den Veränderungen der Wasserstände am Pegel Maxau erkennen. In den ersten ca. 50 Jahren nach Beginn der Korrektionen führten diese zu Absunk, danach und bis heute zur Erhöhung der Wasserstände für Niedrig-, Mittel- und Hochwasser. Mit der Einrichtung der Projektgruppe „Regulierungsbereich Iffezheim-Mainz“ wurde seitens der WSV im Jahre 2017 ein auf längere Zeit ausgerichtetes Projekt gestartet, welches bis 2027 die erforderliche Datengrundlage für weiterführende Untersuchungen schaffen und damit die hydraulisch-morphologische Optimierung der Strecke von Iffezheim bis Mainz im Rahmen der Erfolgskontrolle Rhein ermöglichen soll. Die Vorgehensweise ist mit Blick auf zukünftige Entwicklungen ausgerichtet, Datendefizite aus der Vergangenheit lassen sich damit nicht ausräumen.

Über den Rhein vor den Toren von Karlsruhe gibt es einen nicht nur informativen sondern auch sehr ästhetischen Film https: //www.youtube.com/watch?v=UEqNfYc1EuI Beinahe ersetzt der Film die geplante Exkursion um Karlsruhe – und die „Tomateninseln“ aus dem folgenden Beitrag sind ebenfalls zu sehen.

Neue Inseln, dynamische Ufer und durchströmte Rheinarme am Oberrhein

Dr. Jost Armbruster (Regierungspräsidium Karlsruhe)

Vor der Regulierung gab es am Rhein viele tausend Inseln, mehr oder weniger durchströmte Flussarme, Sand- und Kiesufer. Mit der Regulierung gingen diese verloren. Tier- und Pflanzenarten, die auf diese Flächen angewiesen sind, gingen im Bestand stark zurück. Wegen des Ausbaus der meisten Flüsse in Europa sind viele Arten inzwischen europaweit bedroht. Im Rahmen des Europäischen LIFE+-Projektes „Rheinauen bei Rastatt“ wurden am Oberrhein drei Inseln neu geschaffen. Zwei Altrheinarme werden wieder stärker durchströmt und Uferstrecken aktiv der dynamischen Entwicklung überlassen. Informationen zum LIFE+ Projekt „Rheinauen bei Rastatt“ erhalten Sie unter www.rheinauen-rastatt.de

Über das Wirken Karlsruher Wasserbauers Theodor Rehbock am Rhein und seinen Nebenflüssen. Ein Überblick anhand der Überlieferung im Archiv des Karlsruher Instituts für Technologie

Dr. Klaus Nippert (Karlsruher Institut für Technologie – KIT – Archiv)

Herr Nippert ist Leiter des KIT-Archivs, das das Langzeitgedächtnis des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ist und in dem Informationen zur Geschichte der Einrichtungen sowie zu den Personen, die hier gelehrt, geforscht oder studiert haben, aufbewahrt werden (https://www.archiv.kit.edu/index.php). In der BAW ist Theodor Rehbock (1864-1950) insbesondere als Gründer des später nach ihm benannten Flussbaulabors in der TH Karlsruhe bekannt. Der im KIT-Archiv verwahrte Fotonachlass von Theodor Rehbock zeigt aber auch Aspekte seines Wirkens in Deutsch-Südwestafrika eingeordnet in den Archivführer Deutsche Kolonialgeschichte. Auf diesen Teil der deutschen Geschichte wird gerade aktuell ein kritischer Blick gelenkt.

Lok im Rhein – Die Lok, die aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt wird

Prof. i. R. Dr. Bernhard Forkmann (TU Bergakademie Freiberg)

Vor über 160 Jahren versank im Rhein bei Germersheim die Dampflokomotive „Rhein“. Die Suche nach der 1852 versunkenen Keßler-Lok 205 ist unmittelbar verknüpft mit dem Wandel einer Flusslandschaft im Zuge des Jahrhundertprojekts Tullas zur Rektifizierung des Rheins. Dabei konnten und mussten sich geophysikalische Methoden bewähren. Auch Rückschläge wie der gescheiterte Bergungsversuch von 2018 ließen das Suchteam nicht aufgeben. Nach einer erfolgreichen Bergung wäre die Lok „Rhein“ immerhin die älteste erhaltene Dampflok Deutschlands. Die Lok wurde 1852 in Karlsruhe bei der „Maschinenbau-Gesellschaft Emil Keßler“ für die Düsseldorf – Elberfelder Eisenbahngesellschaft gebaut. Der für den Transport eingesetzte Segler „Stadt Coblenz“ geriet in der Nähe der Stadt Germersheim in einen schweren Sturm, die Ladung verrutschte und die Lok versank. Mehr Informationen finden Sie unter https://www.bahnwelt.de/projekte/lok-rhein

Engpassanalyse am Jungferngrund

Dipl.-Ing. Thorsten Hüsener (BAW)

Ein Ausgangspunkt für die Organisation einer gemeinsamen Tagung von DWhG und BAW in Karlsruhe, war das Interesse an einem gerade in einer großen Wasserbauhalle betriebenen Modell des Rheins im Bereich des Jungferngrunds. Das Modell ist Teil einer Untersuchung, mit dem die BAW das Projekt „Abladeoptimierung Mittelrhein“ der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) unterstützt. Das lang anhaltende Niedrigwasser im Jahr 2018 mit der damit einhergehenden Einschränkung der Rheinschifffahrt hatte die Bedeutung einer Entschärfung der Tiefenengpässe zwischen Mainz und St. Goar verdeutlicht. Einen ausführlichen Bericht zu den verschiedenen Untersuchungen der BAW findet man unter https://izw.baw.de/publikationen/geschaeftsberichte/0/BAW_Geschaeftsbericht_2018_web.pdf

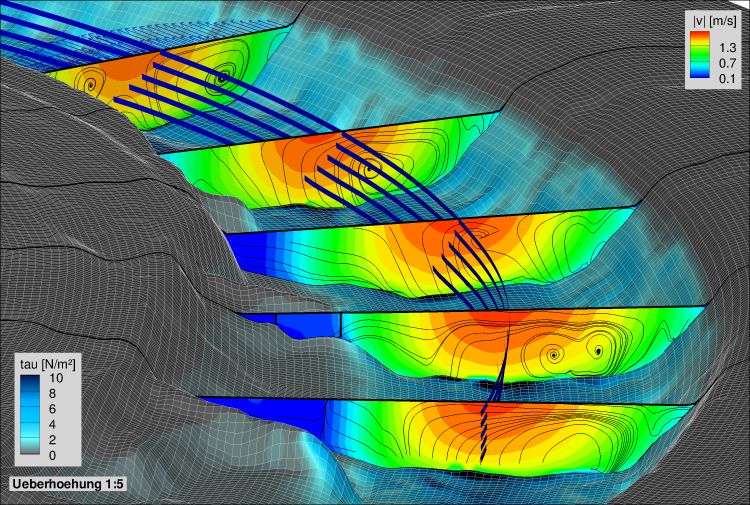

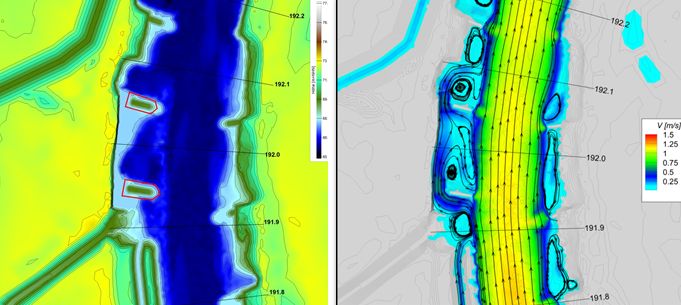

Für die hydraulisch-morphodynamischen Untersuchungen wurde ein hybrider Modellierungsansatz gewählt, bestehend aus einem dreidimensionalen numerischen Strömungsmodell und einem gegenständlichen Geschiebetransportmodell mit teilbeweglicher Sohle. Das gegenständliche Modell (Längenmaßstab 1:60, Höhenmaßstab 1:50) bildet die Strecke bei Oberwesel, Rhein-km 549,0 bis 553,4 ab und erstreckt sich im Labor über insgesamt 85 m mit allen Ein- und Auslaufbauwerken. Die stark zerklüftete Felssohle im Untersuchungsgebiet hat einen signifikanten Einfluss auf die hydraulische Rauheitswirkung und die morphologischen Prozesse. Um die hochaufgelösten Sohldaten in Felsbereichen im gegenständlichen Modell zu berücksichtigen, wurde ein neues Herstellungsverfahren unter der Verwendung von CNC-gefrästen Formbauteilen entwickelt. Die Bereiche der Sohle, die eine Auflage aus Sand und Kies aufweisen, wurden mit verschiedenen Kunststoffgranulaten unterschiedlicher Dichte aufgebaut, um die verschiedenen Geschiebefraktionen nachzubilden.

Verfasst von Petra Faulhaber

- Web |

- More Posts(5)