Für das Referat Grundbau der BAW ergab sich am 8. Februar die Möglichkeit, bei bestem Wetter den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs vom Kopfbahnhof zum Durchgangsbahnhof als Teilprojekt der Baumaßnahme „Stuttgart 21“ zu besichtigen.

Zur Einstimmung wurde ein Blick von ganz oben auf die Baustelle geworfen, bevor es dann in die Tiefe ging. Die Aussichtsplattform auf dem Bahnhofsturm ist zusammen mit der Ausstellung des Turmforums kostenlos zugänglich und bietet eine sehr gute Übersicht über die Baustelle mit den einzelnen Bauabschnitten des zukünftigen Tiefbahnhofs.

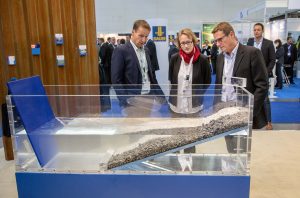

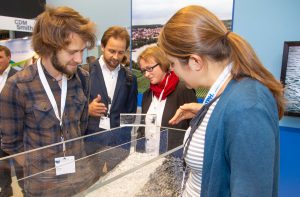

Auf der Baustelle vermittelte Herr Hammerschmidt von der Firma Züblin, die den neuen Bahnhof baut, zunächst eine Vorstellung vom Gesamtprojekt. Ergänzt wurden die Ausführungen von Herrn Dipl.-Ing. Holger Jud vom Ingenierbüro Smoltczyk & Partner und dem ehemaligen Kollegen Prof. Benz von der Firma Wechselwirkung um die geotechnischen Aspekte. Nachdem die PSA angelegt war, ging es dann in medias res und es konnten zusammen die Arbeiten des Spezialtiefbaus besichtigt werden.

Auch wenn bei jedem einzelnen Bauabschnitt viele technische Herausforderungen zu meistern waren bzw. sind, bildet die Aufständerung der unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Bahnhofsdirektion ein absolutes Highlight. Hier muss das Gebäude auf verschiedenen Tiefgründungen, Kleinverpresspfählen und anschließend Großbohrpfählen nacheinander temporär gesichert werden, bevor es dann abschließend auf dem Deckel des Bahnhofs zu liegen kommt.

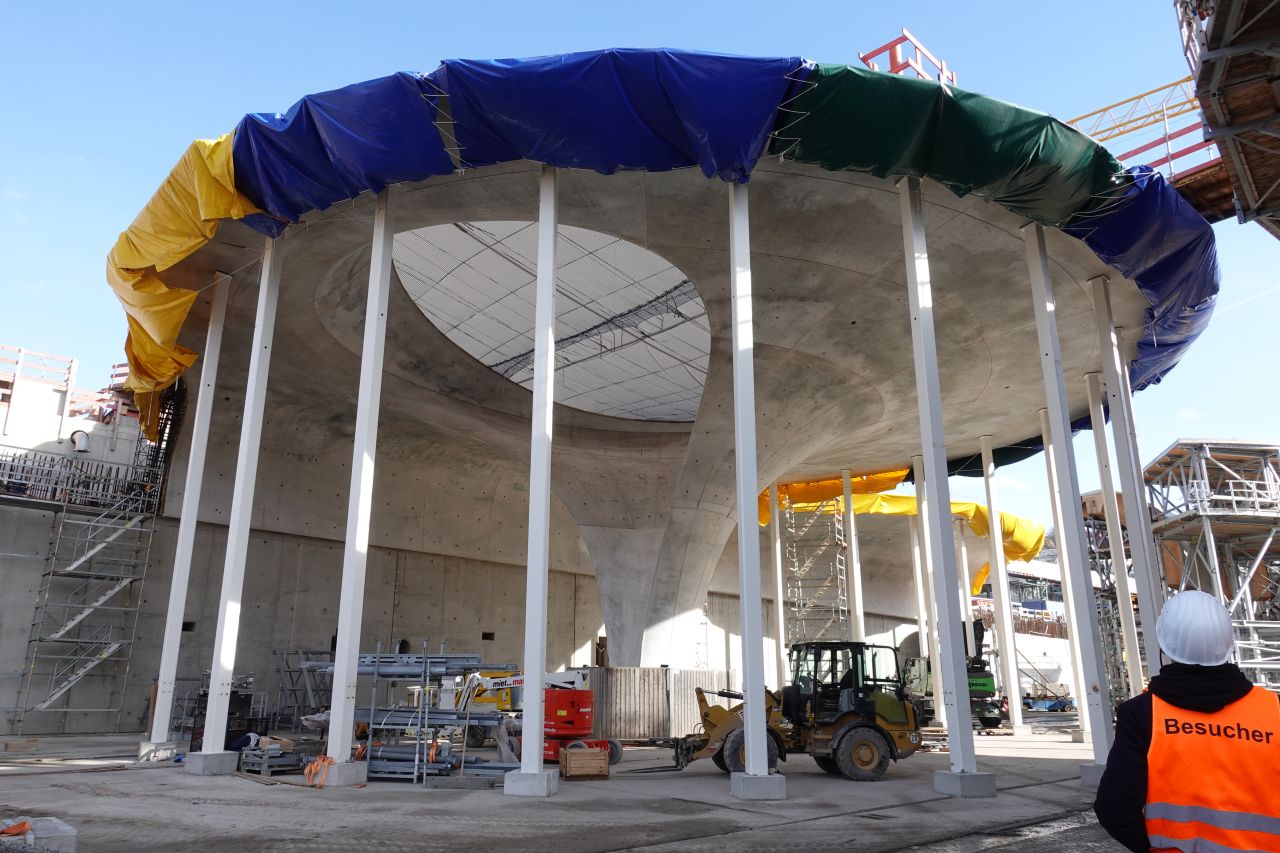

Architektonisch und aus Sicht eines Betonbauers ist sicherlich die erste betonierte Kelchstütze (Titelbild) der Höhepunkt der Exkursion. Die Bewehrung besteht aus 11.000 einzelnen Positionen und die Anforderungen an die Schalung und den vom Architekten geforderten Weißbeton sind enorm und können nur mit BIM-Methoden bewältigt werden.

Der Geotechniker jedoch interessiert sich eher für die Tiefe, weshalb zum Abschluss noch der Abstieg in den schon fertiggestellten Nesenbachdüker erfolgte. Dieser soll bei Starkregenereignissen dafür sorgen, dass das Regenwasser aus der Mischwasserkanalisation Stuttgarts ungehindert in Richtung Neckar fließen kann. Damit war der tiefste begehbare Punkt der Baustelle erreicht und es galt mit vielen Informationen, die bei den Baumaßnahmen der WSV am Neckar aufgrund ähnlicher Geologie hilfreich sein werden, den Heimweg anzutreten.

Verfasst von Markus Herten

- Web |

- More Posts(1)