Im Rahmen des Projektes „Zukunft Eider“ hat die Naturmessgruppe der BAW Hamburg in Zusammenarbeit mit dem WSA Tönning und dem Ingenieurbüro IMP Ingenieure, Oldenburg erfolgreich eine Geräteerprobung am Eider-Sperrwerk an der schleswig-holsteinischen Westküste durchgeführt. Es sollte ein Verfahren erprobt werden, mit dem nah am Bauwerk Durchflussmengen und Strömungsgeschwindigkeiten über den gesamten durchströmten Querschnitt erfasst werden.

Hierfür sollen akustische Strömungsprofiler (ADCP) eingesetzt werden, die über den Messquerschnitt geführt werden. Dies ist mittlerweile ein Standard-Verfahren für derartige Fragestellungen.

Unter den gegebenen Randbedingungen stellen sich allerdings besondere Herausforderungen:

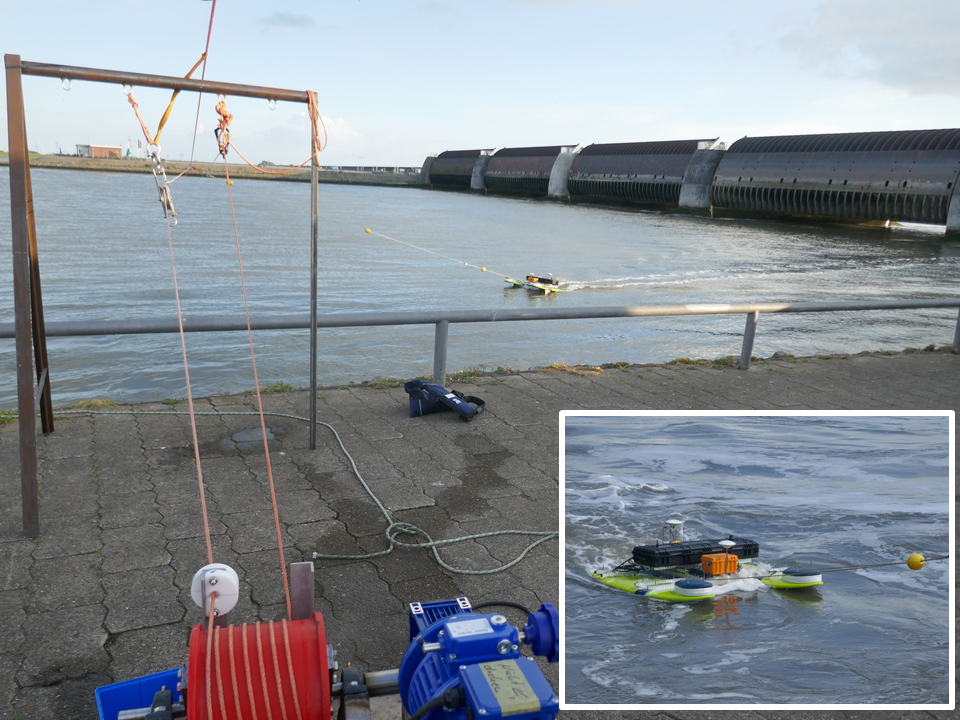

Zum einen findet die Messung in einem Bereich statt, der aus Sicherheitsgründen für Wasserfahrzeuge gesperrt ist. Dies bedeutet, dass eine unbemannte Trägerplattform eingesetzt werden muss, auf der die Messtechnik inklusive Datenerfassung und Stromversorgung untergebracht ist. Mittlerweile sind zahlreiche für diesen Zweck konzipierte autonome Fahrzeuge auf dem Markt verfügbar. Aufgrund der genannten Sicherheitsaspekte und der schwierigen Strömungsverhältnisse kommt diese Lösung jedoch nicht in Betracht. Ein Verdriften der Trägerplattform in das Sperrwerk muss auf jeden Fall vermieden werden. Deshalb wurde eine mobile Seilbahnanlage entworfen und gefertigt, die den Messquerschnitt mit einer Länge von ca. 350 m (!) überspannt. An dieser Anlage wird mittels einer Umlaufwinde die (ebenfalls selbst entworfene) Trägerplattform mit der Messtechnik geführt.

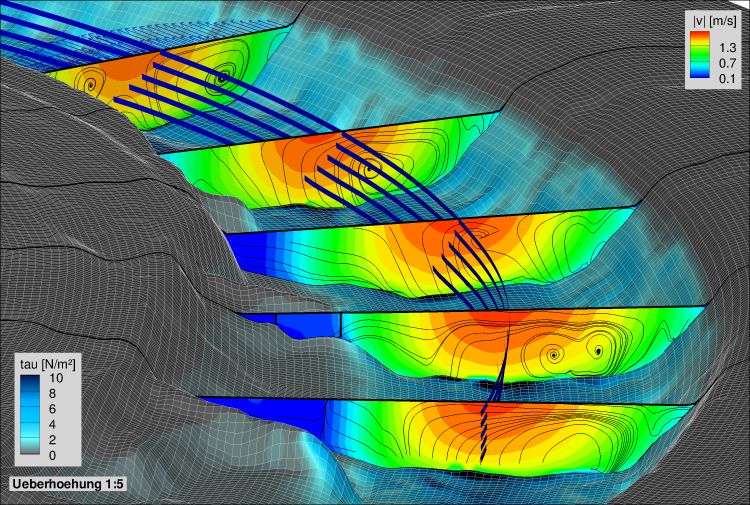

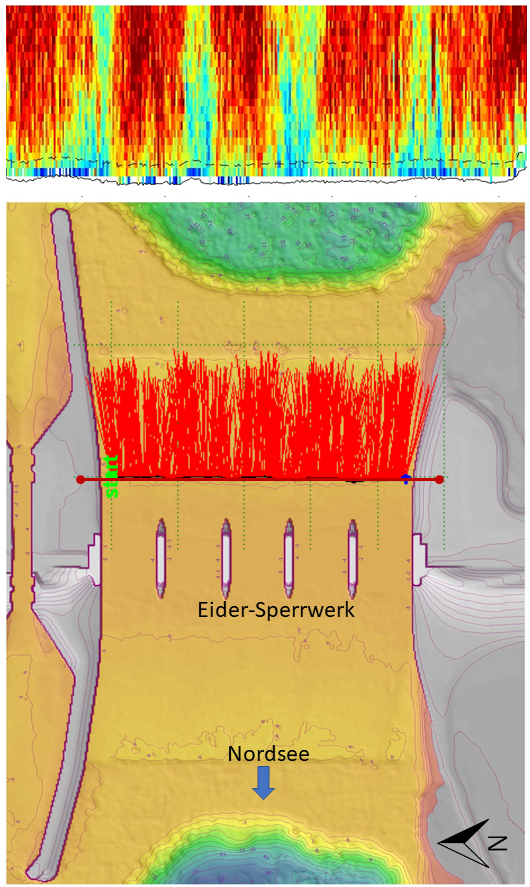

Zum anderen dienen die Tests der Überprüfung, ob die eingesetzte ADCP-Messtechnik bei den schwierigen Strömungsbedingungen plausible Ergebnisse liefert. Bei einem Tidenhub von ca. 3 m treten nicht nur starke Gezeitenströmungen in beiden Richtungen des Eider-Sperrwerkes auf. Zusätzlich wird die Tide im Normalbetrieb durch das teilweise Schließen der Wehrtore gedrosselt, und zwar sowohl im Flutstrom (landeinwärts) als auch im Ebbstrom (seewärts). Hierdurch entstehen starke Verwirbelungen und Turbulenzen, die eine Messung mit akustischen Verfahren (ADCP) erschweren.

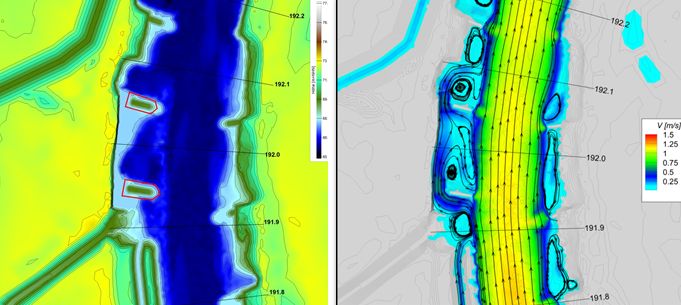

Die durchgeführten Tests haben ergeben, dass die ADCP-Messtechnik überwiegend gute und verwertbare Ergebnisse liefert. Lediglich in Phasen der voll entwickelten Tideströmung muss im strömungsabgewandten Bereich (lee-seitig) des Sperrwerks mit so starken Störungen gerechnet werden, dass die Messungen nicht verwertbar sind.

In dem nun erstellten Messkonzept wird daher vorgeschlagen, auf beiden Seiten des Sperrwerkes parallel zu messen, so dass man auf jeden Fall mindestens auf einem Messquerschnitt valide Strömungs- und Durchflussdaten erfasst.

Dieses Messkonzept wird nun gemeinsam mit den Kooperationspartnern der BAW im September 2020 in einem einwöchigen Untersuchungsprogramm umgesetzt, bei dem jeweils über den Zeitraum einer Tide (ca. 12,5 Stunden) die Strömungs- und Durchflussverhältnisse zu verschiedenen Betriebszuständen erfasst werden. Begleitend wird über den Zeitraum von ca. 4 Wochen gemeinsam mit dem WSA Tönning ein Netz aus 5 Unterwasserverankerungen in der Tideeider ausgebracht, mit dem gewässerphysikalische Zustandsgrößen wie Strömung, Salzgehalt, Temperatur und Sauerstoffgehalt gemessen werden.

Verfasst von Christian Maushake

Ich bin seit 1989 bei der BAW angestellt und beschäftige mich seit Mitte der 90-er Jahre mit Naturmessungen in Küstengewässern und Ästuaren, schwerpunktmäßig mit der Erhebung von Validierungsdatensätzen für die numerische Simulation

- Web |

- More Posts(3)