Am 17. August waren zwölf Kinder im Alter von zehn bis vierzehn Jahren im Rahmen einer Exkursion der Ettlinger Kindersommer-Akademie zu Gast in der BAW. Dieses Ferienprogramm richtet sich speziell an wissbegierige Schüler, die v.a. zu naturwissenschaftlichen Themen mehr erfahren wollen.

Sowohl die Kids als auch ihre erwachsenen Begleiter waren von der Größe und Ausstattung des BAW-Geländes überrascht, von dem man normalerweise so gar nichts mitbekommt, auch wenn man schon mehrmals im gegenüberliegenden Klinikum zu Gast war!

Zunächst erklärte der Abteilungsleiter Wasserbau im Binnenbereich – Herr Prof. Dr.-Ing. Andreas Schmidt – in einem reich bebilderten Vortrag die Aufgaben der BAW: die Beratung und Unterstützung des Ministeriums und der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung beim Bau und Erhalt von Wehren, Schleusen, Brücken und Uferbereichen. Gerade die wirtschaftliche und ökologische Bedeutung der Binnenschifffahrt macht eine fundierte Forschung und Planung für die nächsten Generationen notwendig.

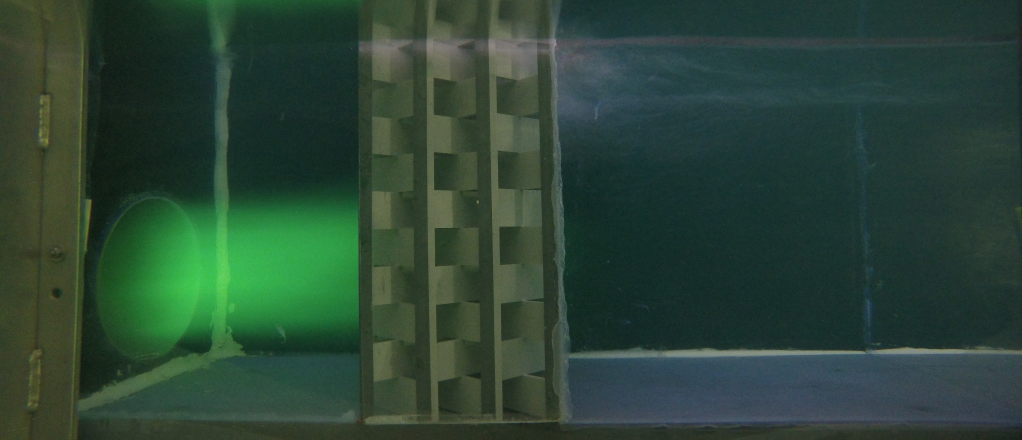

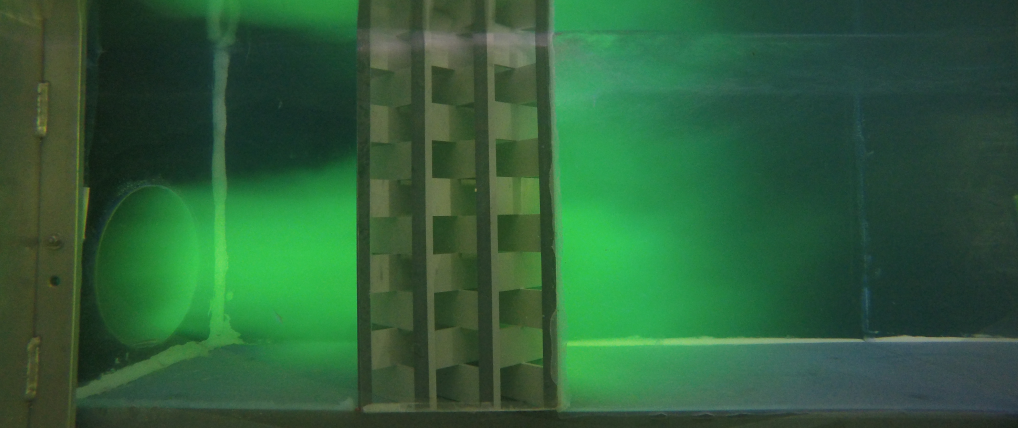

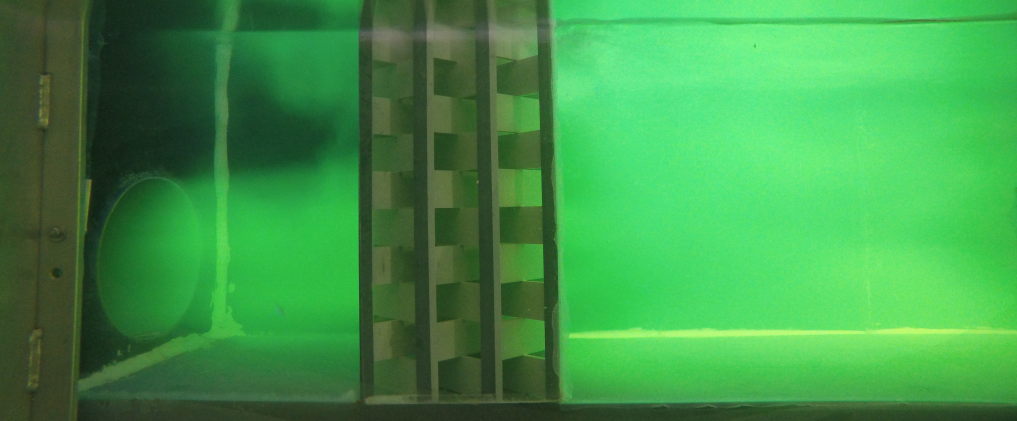

Anschließend konnte sich die Gruppe bei einer Führung durch die Hallen der BAW selbst ein Bild von den Versuchsanordnungen machen: Mitarbeiter der BAW erklärten den Schleusenversuchsstand (inkl. Größenvergleich mit einer Playmobil-Figur) und das riesige Rhein-Modell mit seiner maßstäblich nachgebauten, gebirgsähnlichen Sohle. Sogar Fische werden in einer anderen speziellen Rinne beobachtet: Die zusammen mit Biologen der BfG erarbeiteten Erkenntnisse sind Grundlagen für den Bau von Fischaufstiegsanlagen an den Bundeswasserstraßen. Der Höhepunkt und Abschluss der Führung war natürlich der Schiffsführungs-Simulator: die Kinder konnten eigenhändig mit dem Joystick ein Binnenschiff ums Deutsche Eck bei Koblenz steuern – gar nicht so einfach! Hier wird z.B. die Fahrdynamik von großen Güterschiffen erforscht, damit ihnen auch schwierige Manöver, z.B. die Einfahrt in eine enge Schleusenkammer, unfallfrei gelingen.

Schnell war dann das Ferienprogramm der Ettlinger Kindersommer-Akademie wieder zu Ende. Vielleicht ist ja bei dem einen oder anderen Besucher die Begeisterung für Themen des Wasserbaus hängengeblieben und wir sehen die Kinder in ein paar Jahren dann als Werksstudenten oder Ingenieure und wissenschaftliche Mitarbeiter wieder. Die BAW würde sich freuen!

Verfasst von Claudia Zeman-Zachar

- Web |

- More Posts(1)