Optionen im Februar 2021

Es ist bereits Februar 2021 und das Land steckt wieder in einem Lockdown. Seit März 2020 hat sich auch bei uns im IZW der BAW Karlsruhe einiges verändert. Wie singt Herbert Grönemeyer so schön? „Bleibt alles anders!“

Auch wir, das IZW-Team, haben uns bereits zu Beginn der Pandemie viele Gedanken gemacht, wie wir den Betrieb aufrecht erhalten könnten. Denn eines ist klar: die Nachfrage nach Informationsmaterialien – aktueller wie auch historischer Art – in jeglicher Form (PDF-Dateien, Bücher, Journale, Regelwerke oder diverse Zugangsmöglichkeiten zu Informations-Plattformen etc.) ist nicht abgerissen. Digitale Zugangswege werden im Moment jedoch stark favorisiert.

Informationen sind – besonders im Wirkungskreis der BAW, aber auch außerhalb – so unentbehrlich wie das Amen in der Kirche. Die Bibliothek wird also – auch auf digitalem Weg – weiterhin bei Wünschen und Fragen behilflich sein und steht jeder/m BenutzerIn zur Verfügung. Das ist auch gut so. Wo wir helfen können, versuchen wir alle Wege zu gehen, um an die gewünschte Information zu kommen und das Gewünschte bis ins Büro oder sogar ins Home-Office zu schicken.

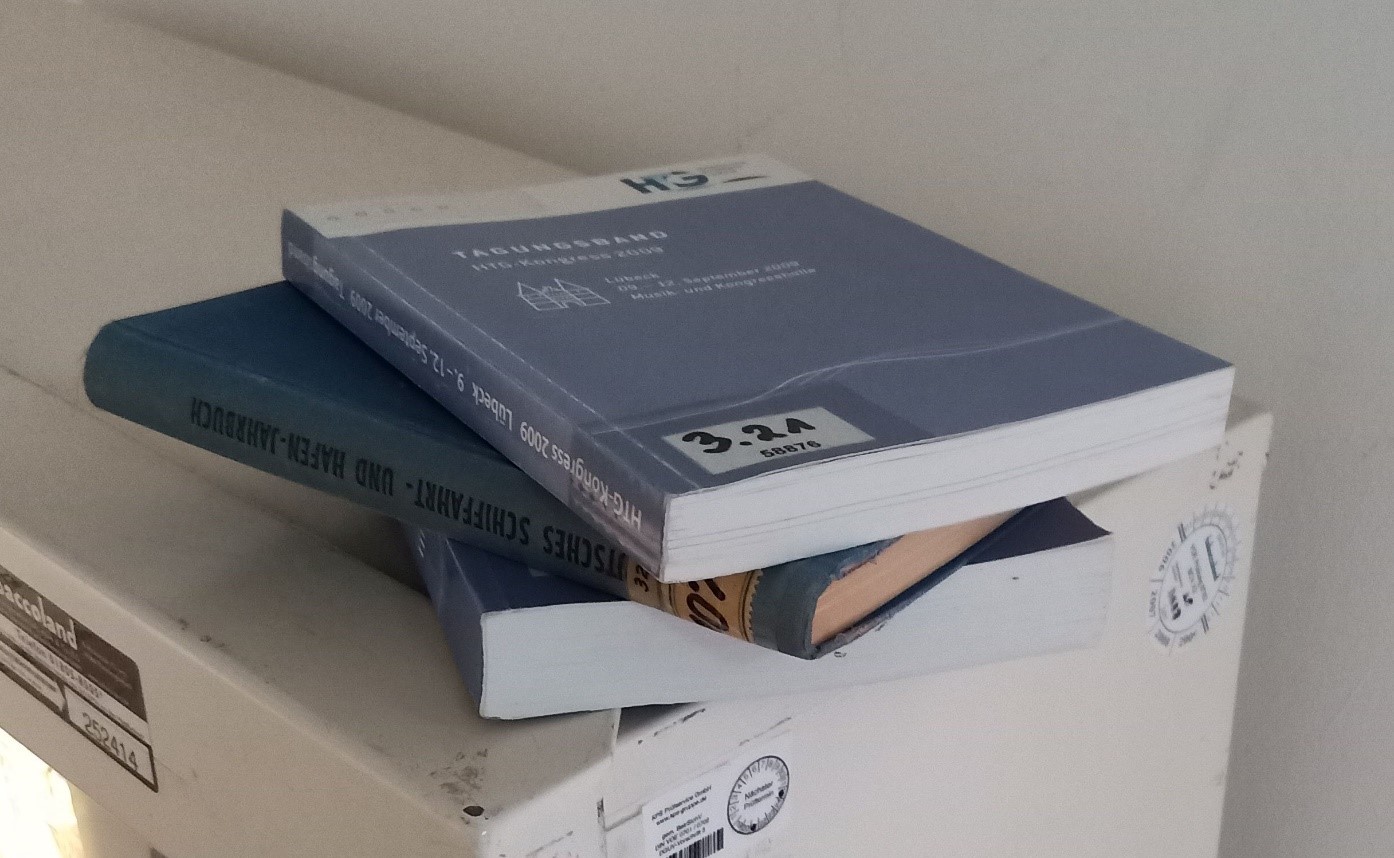

Das Betreten der Bibliothek kann also vermieden werden, falls man hier den sichereren Weg gehen möchte. Wer ein Buch ganz schnell braucht, kann genauso gerne einfach im IZW anrufen. In vielen Fällen können Medien dann vor den Türen der Bibliothek – und somit außerhalb – abgeholt werden.

Bei diesem Gedanken spüre auch ich als Mitglied des IZW-Teams und somit der BAW, dass ich ein wichtiges Rädchen im Getriebe eines großen Ganzen bin. So wird es mir heute an meinem Arbeitsplatz – trotz Schmuddelwetter draußen – etwas leichter ums Herz. Es ist ein schönes Gefühl, seinen Teil beitragen zu können. Und das trotz erschwerendem Lockdown! Mit neu beschafften Informationen, die wir von hier und aus aller Welt bekommen, können wir gemeinsam effektiv an neuen Ideen und neuen Lösungswegen arbeiten. So auch heute: innerhalb einer Stunde bekommt meine Kollegin 3 Anfragen online, ob sie Aufsätze bzw. wichtige Literatur aus anderen Bibliotheken besorgen könnte. Dank Fernleihe geht die Zusendung der angeforderten PDF-Dateien dann innerhalb eines Tages bei uns ein.

Besonders nun – in Pandemie-Zeiten – versuchen wir Informationsbedürfnisse in kontaktloser Form zu bedienen:

Daher bietet das IZW seit dem Lockdown noch etwas Neues an: Inhaltsverzeichnisse der vorrätigen Zeitschriften können online eingesehen werden. BAW-Mitarbeiter können daraus nun Artikel bei uns bestellen, ohne in direkten Kontakt mit uns treten zu müssen. Das IZW ist übrigens fortwährend dabei, Lizenzen für Fachzeitschriften-Abonnements zu kaufen, so dass LeserInnen, sobald diese gekauft und eingepflegt wurden, auch auf elektronischem Weg darauf zugreifen können.

Schnelle Informationen verhelfen einem anstehenden Projekt zu schnellerem Fortkommen.

Trotz Lockdown, kaum persönlichem Kontakt zu Personen und vielen Nachfragen per Telefon & Internet kamen wir im vergangenen Jahr ohne Einschränkungen unserer Service-Leistungen aus. Und hier stellt sich bei mir das Gefühl des Gebrauchtwerdens ein, welches besonders heutzutage sehr guttut und meine Kollegen und mich stets neu motiviert, um unserem Job als Informationsspezialisten an Bord der BAW gerecht werden zu können.

Verfasst von Ruth Schneider

Ich bin seit September 2019 im Team des IZW (Bibliothek) der BAW und bin als Bibliothekarin zuständig für unterschiedliche Bereiche: Katalogisierung, Nutzerbetreuung, Teilbereiche der Öffentlichkeitsarbeit etc.

- Web |

- More Posts(1)