„Wo sind sie denn, die großen Schiffe?!?“ Diese Frage wurde uns als Orga-Team an den ersten beiden Tagen des Workshops häufig gestellt… und wir mussten einsehen, dass wir trotz intensiver Vorbereitung nicht alles im Griff hatten: während des ersten internationalen Workshops zu schiffsinduzierten Belastungen in flachen und seitlich begrenzten Fahrwassern, streikte die Besatzung der Lotsenübersetzboote und die versprochenen Containerriesen konnten den Hamburger Hafen weder anlaufen noch verlassen. Aber – so viel sei hier schon mal versprochen – am Ende wurde doch noch alles gut!

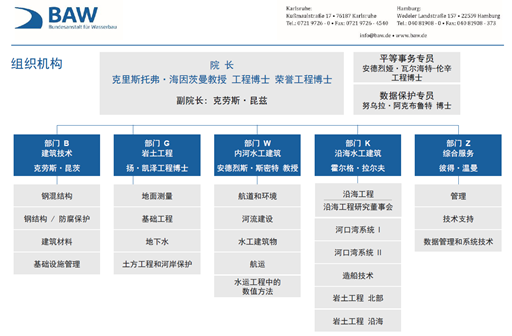

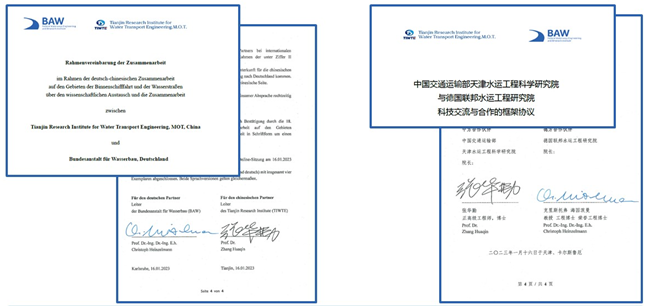

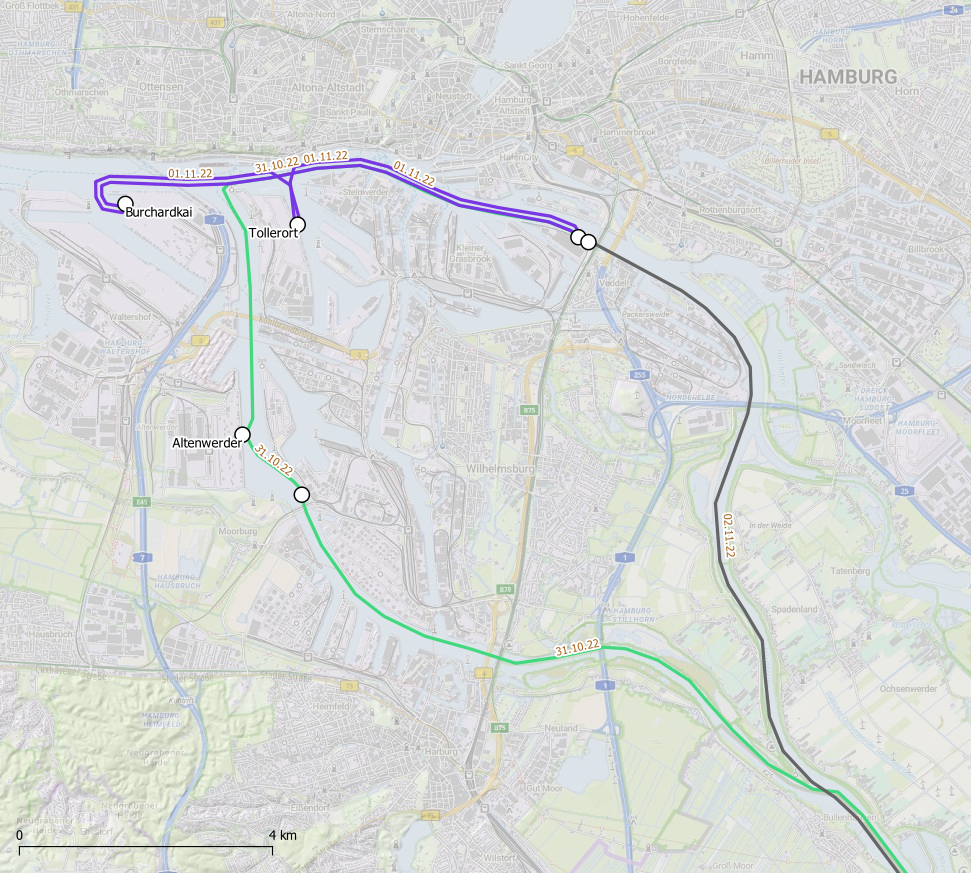

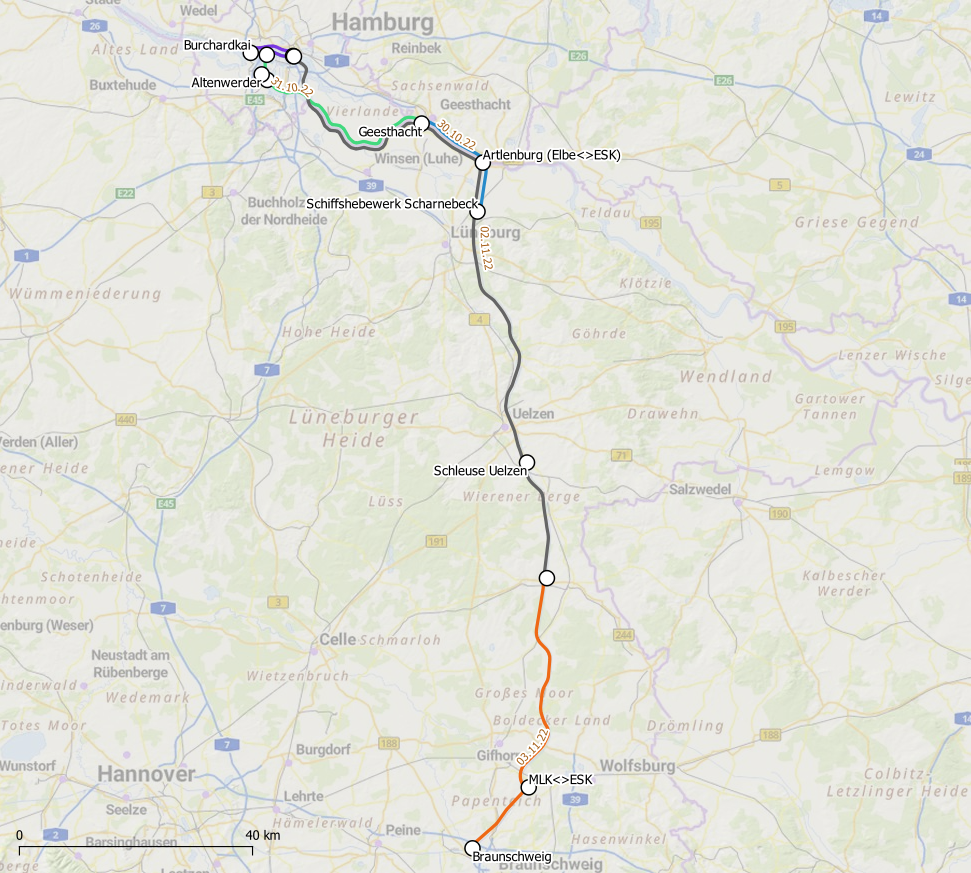

Organisiert wurde die Veranstaltung, die vom 22. bis 24. März in Hamburg stattfand, von der BAW und dem Leichtweiß-Institut der Technischen Universität Braunschweig. Zu der Veranstaltung kamen fast 50 Teilnehmende, der überwiegende Teil aus Europa, aber auch Nordamerika oder Australien waren vertreten. Zum Kennenlernen ging es nach der Anreise direkt auf eine typisch Hamburgische Barkassenfahrt – bei typisch Hamburger Wetter. Die Bootsfahrt führte entlang der Elbe an den Landungsbrücken vorbei bis zur Elbphilharmonie. Auf dem Rückweg machten wir einen Abstecher in den Waltershofer Hafen, wo mit 400 m Länge und 61 m Breite ein „ganz großer Pott“ abgefertigt wurde.

Zurück am Rilano Hotel, dem direkt an der Tideelbe gelegenen Veranstaltungsort mit – eigentlich! – Blick auf die großen Schiffe, ging es dann auch direkt los mit der Eröffnungsrede und dem ersten Vortrag der BAW, der die Situation mit Schiffswellen an den deutschen ästuarinen Wasserstraßen sowie eingesetzte Methoden näherbrachte. Beim darauffolgenden Dinner konnten sich die Teilnehmenden dann noch besser kennenlernen und austauschen.

Der zweite Tag des Workshops begann mit einer hervorragenden Keynote über die physikalischen Grundlagen von Schiffswellen und deren Auswirkungen auf Ufer, untermalt durch viele Beispiele. Der Rest des Tages wartete mit einer Mischung aus fachlichen Kurzvorträgen und zwei interaktiven Sessions auf. Letztere wurden im Format von „World Cafes“ organisiert und dabei in Kleingruppen zuvor festgelegte Fachfragen diskutiert. Die Erkenntnisse der Diskussionen wurden von Moderierenden auf Papiertischdecken und Kärtchen für die spätere Aus-wertung festgehalten. Der sehr ambitionierte Zeitplan dieses langen Tages wurde durch die hohe Disziplin der Vortragenden und dem einwandfreien Einsatz der Sessions Chairs gewährleistet. Für uns vom Orga-Team war aber auch dann noch nicht Schluss: wir bündelten noch fieberhaft die Erkenntnisse aus den World Cafes für die finale Diskussionsrunde am Freitag und konnten uns dann knapp vor dem Abendessen wohlverdient auf die Schulter klopfen – „We survived super-Thursday!“

Der letzte Tag begann dann mit einer freudigen Entdeckung: der Streik war beendet und so wurden die Teilnehmenden beim Frühstück direkt mit Ausblick auf die Passage mehrerer großer Containerschiffe beglückt – vielleicht hätten wir es doch nicht besser organisieren können! Nach weiteren Fachvorträgen begann dann die Abschlussdiskussion, zu der zunächst die Ergebnisse der World Cafes für Alle resümiert wurden und die sich dann in einer offenen Feedbackrunde fortsetzte. Dabei wurde ein reges Interesse für die Fortführung des Workshops deutlich. Für Teilnehmende, die danach nicht sofort den Heimweg antreten mussten, stand noch eine Besichtigung der Versuchseinrichtungen der BAW Hamburg (Schiffswellenbecken, Rinnen) sowie des Naturmesslabors mitsamt Ausrüstung an, ehe die verbliebenen Teilnehmenden winkend vom Hof der BAW verabschiedet wurden.

Verfasst von Gregor Melling

- Web |

- More Posts(1)